Pesantren, Tasawuf dan Keharmonisan Sosial

Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober merupakan momentum reflektif untuk meneguhkan kembali peran pesantren sebagai pusat pembentukan karakter, spiritualitas dan peradaban. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pesantren tidak sekadar lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga ruang dialektika sosial dan spiritual yang menumbuhkan etika kebangsaan. Di sinilah ajaran tasawwuf berperan penting dalam membentuk insan berjiwa rahmatan lil ‘alamin, manusia yang mampu menghadirkan kedamaian di tengah keberagaman masyarakat.

Pesantren adalah rahim bagi lahirnya ulama, kiai, dan santri yang menggabungkan kecerdasan akal dengan keluhuran batin. Melalui tasawwuf, pesantren mengajarkan dimensi terdalam dari Islam: penyucian hati (tazkiyah al-nafs), pengendalian hawa nafsu, dan pengabdian kepada sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi keharmonisan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pesantren dan Tradisi Tasawwuf

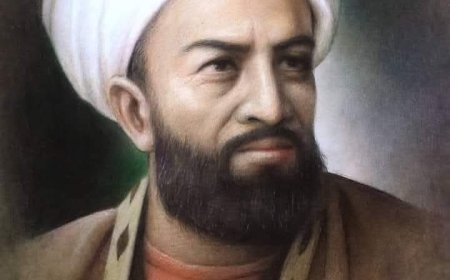

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Nusantara tumbuh dalam atmosfer tasawwuf sunni yang berakar pada ajaran para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Junayd al-Baghdadi. Tasawwuf yang diajarkan di pesantren tidak mengasingkan diri dari kehidupan sosial, melainkan menghidupkan dimensi batin Islam di tengah dinamika masyarakat.

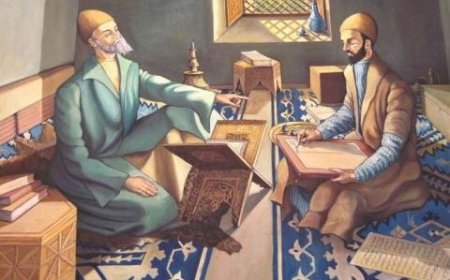

Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din, inti tasawwuf adalah tahdzib al-akhlaq, penyucian akhlak dan penempaan jiwa agar senantiasa dekat dengan Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia[1]. Nilai-nilai inilah yang secara turun-temurun diinternalisasi dalam sistem pendidikan pesantren melalui riyadhah, mujahadah, dan tawajjuh di bawah bimbingan mursyid atau kiai.

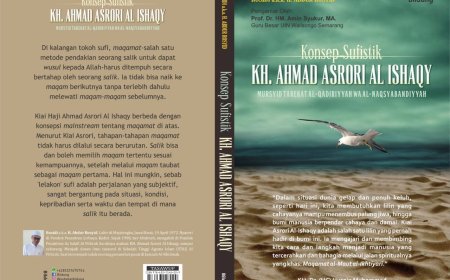

Dalam konteks inilah tarekat-tarekat muktabarah seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Syadziliyah yang berkembang di lingkungan JATMAN menjadi sarana pembentukan kesadaran spiritual yang integral, tidak hanya berorientasi kepada ibadah ritual, tetapi juga kepada ihsan sosial. Tasawwuf menanamkan bahwa kesempurnaan iman seseorang tidak terletak pada banyaknya ibadah formal, melainkan pada sejauh mana ibadah itu melahirkan kasih sayang dan kebaikan bagi masyarakat.

Tasawwuf dan Keharmonisan Sosial

Ajaran tasawwuf menempatkan cinta (mahabbah), kasih sayang (rahmah), dan keseimbangan batin (mizan al-nafs) sebagai basis moral sosial. Dalam perspektif ini, keharmonisan sosial bukan hasil kompromi politik, tetapi buah dari kematangan spiritual manusia.

Konsep ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) yang diajarkan para sufi menjadi pondasi sosial yang melampaui batas etnis, agama, dan status sosial. Syaikh Ibn ‘Arabi misalnya, menegaskan bahwa cinta Ilahi meliputi segala makhluk, “Qalbi shaykhun yahtawi kulla shay’” (hatiku mampu memuat segala sesuatu)[2]. Dalam tafsir sufistik, pernyataan ini bukan relativisme teologis, melainkan ekspresi puncak dari tasamuh (toleransi) dan ta‘ayush silmi (koeksistensi damai).

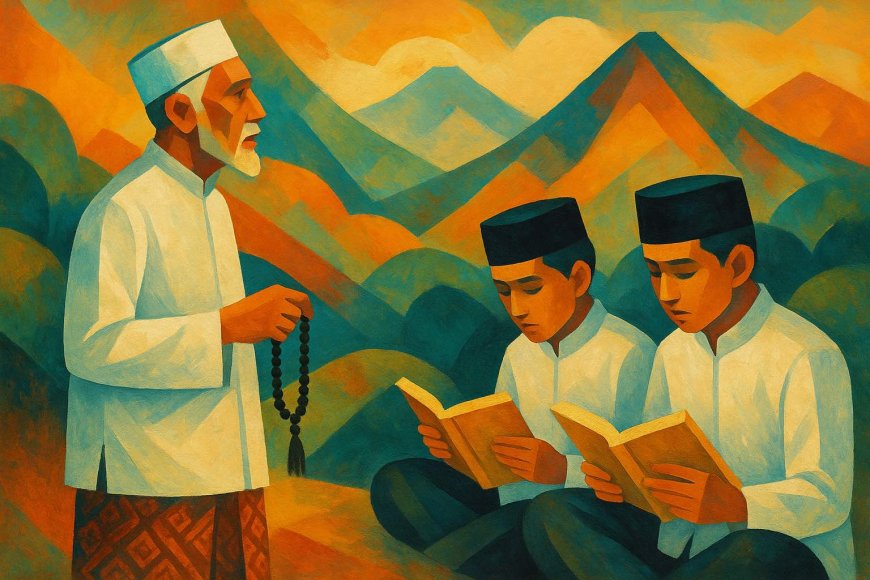

Pesantren yang berakar pada tasawwuf mengembangkan etos harmoni ini dalam kehidupan masyarakat. Melalui akhlak kiai dan santri, pesantren menjadi model perdamaian: menenangkan yang resah, merangkul yang jauh, dan menuntun yang kehilangan arah. Dalam bahasa Prof. Nurcholish Madjid, pesantren adalah “miniatur masyarakat ideal” di mana ilmu, adab, dan kasih sayang berpadu dalam satu sistem nilai[3].

Relevansi Pesantren di Era Modern

Di tengah derasnya arus modernisasi dan fragmentasi sosial, pesantren memegang peran strategis sebagai penjaga moralitas dan integritas bangsa. Modernisasi sering kali melahirkan alienasi spiritual, keterasingan manusia dari nilai-nilai ilahiah. Di sinilah tasawwuf berfungsi sebagai spiritual correction, yaitu upaya menyembuhkan kekosongan batin akibat materialisme yang berlebihan.

Tasawwuf di pesantren mengajarkan keseimbangan antara dzikir dan fikir, antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Santri diajarkan untuk menjadi insan yang kaffah: berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak menolak modernitas, tetapi menuntun modernitas agar tetap beradab.

Dalam konteks kehidupan kebangsaan, tasawwuf mengajarkan pentingnya tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i‘tidal (moderasi). Ketiga nilai ini sejalan dengan prinsip wasathiyyah Islam yang menjadi ruh moderasi beragama di Indonesia[4]. Maka, pesantren berperan sebagai penjaga harmoni, guardian of peace and morality, di tengah masyarakat yang plural dan dinamis.

Hari Santri Nasional bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum spiritual untuk meneguhkan kembali peran santri dan pesantren sebagai pilar moral bangsa. Melalui tasawwuf, pesantren telah menunjukkan jalan keseimbangan antara ilmu dan amal, antara hablun minallah dan hablun minannas.

Dalam kehidupan sosial, nilai-nilai sufistik seperti ikhlas, sabar, tawadhu’, dan kasih sayang menjadi sumber harmoni yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Maka, menjaga kelestarian tradisi tasawwuf di pesantren berarti menjaga ruh kebangsaan yang penuh cinta, toleransi, dan kedamaian.

Sebagaimana dikatakan oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy‘ari, “Santri adalah tiang bangsa; jika santri teguh dalam iman dan amal, maka bangsa akan tegak dalam kemuliaan.” Pesantren yang berakar pada tasawwuf sejatinya adalah taman cinta, tempat tumbuhnya manusia yang damai, memancarkan kasih, dan menjadi suluh bagi peradaban.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005, Juz III, hlm. 12.

- Ibn ‘Arabi, Muhyiddin. Fusus al-Hikam. Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1980, hlm. 191.

- Madjid, Nurcholish. Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 28.

- Masykur Musa, Ali. Oase Sufi: Islam, Tasawwuf, dan Kebangsaan: Jalan Tengah Menuju Indonesia Damai. Jakarta: 2022, hlm. 45.