Relasi Epistemik Santri dan Tarekat dalam Tradisi Keilmuan Islam Nusantara

Dalam sejarah Islam Nusantara, dua entitas yang tidak dapat dipisahkan adalah santri dan tarekat. Santri bukan sekadar pelajar agama, melainkan pewaris metode pencarian kebenaran yang berlandaskan sanad keilmuan. Tarekat pun bukan hanya institusi spiritual, tetapi juga sistem epistemologis yang mengarahkan ilmu menuju ma‘rifah, yaitu pengetahuan yang berbuah pada pengenalan diri dan Tuhan. Keduanya membentuk satu kesatuan yang menjembatani antara aspek eksoterik (syariat dan fikih) dengan aspek esoterik (hakikat dan makrifat).

Tradisi keilmuan pesantren yang berkembang sejak abad ke-17 M. hingga kini tidak pernah benar-benar terpisah dari dunia tarekat. Tokoh-tokoh besar seperti Syekh Abdus Shamad al-Palimbani, Syekh Arsyad al-Banjari, dan Syekh Nawawi al-Bantani merupakan contoh ulama-santri yang menempuh jalur tarekat sebagai jalan pendalaman spiritual sekaligus metodologi berpikir. Maka, memahami hubungan epistemik antara santri dan tarekat menjadi kunci untuk membaca bagaimana Islam Nusantara tumbuh dalam keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak.

Secara epistemologis, ilmu dalam tradisi Islam memiliki dua dimensi utama: ‘ilm al-ẓāhir (ilmu lahir) dan ‘ilm al-bāṭin (ilmu batin). Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din menegaskan bahwa ilmu yang tidak berbuah pada penyucian hati belum mencapai derajat hakiki. Dalam konteks Nusantara, konsep ini diinternalisasi melalui lembaga pesantren yang pada hakikatnya tidak hanya mengajarkan fikih dan tafsir, tetapi juga membentuk etos ruhani yang sejalan dengan tarekat.

Azyumardi Azra (1994) mencatat bahwa jaringan ulama Nusantara abad ke-17-19 M. sangat erat dengan jaringan tarekat di Haramain. Proses transmisi ilmu ke-Nusantaraan berlangsung bukan hanya lewat teks keagamaan, tetapi juga ijazah tarekat yang menjadi jaminan sanad spiritual. Sementara itu, Martin van Bruinessen (1992) menunjukkan bahwa banyak pesantren awal berdiri di bawah naungan mursyid tarekat, sehingga tarekat menjadi “jiwa epistemik” dari lembaga pesantren. Nurcholish Madjid (1999) kemudian mempertegas bahwa pesantren adalah sistem pendidikan Islam yang berhasil menyatukan dimensi normatif, intelektual, dan spiritual secara harmonis.

Tiga Lapisan Epistemik

A. Lapisan Ontologis: Ilmu sebagai Cahaya (Nūr)

Dalam pandangan epistemologi tasawuf, ilmu memiliki hakikat yang berbeda dengan sekadar hasil aktivitas intelektual atau rasionalitas manusia. Ilmu dalam tarekat dipahami sebagai nūr, yaitu pancaran cahaya ilahi yang ditanamkan ke dalam hati hamba yang disucikan. Konsep ini berakar pada sabda Nabi Muhammad SAW, “Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mengajarinya apa yang belum ia ketahui.” (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan bahwa pengetahuan sejati bukan semata produk akal, tetapi buah dari amal dan keikhlasan hati. Bagi santri tarekat, belajar berarti membuka diri terhadap pancaran cahaya Tuhan; akal adalah wadahnya, hati adalah cerminnya, dan nūr al-‘ilm adalah sinarnya.

Dalam konteks tersebut, proses riyāḍah (latihan spiritual) dan mujāhadah (perjuangan melawan hawa nafsu) menjadi jalan ontologis untuk menyiapkan wadah batin agar layak menerima cahaya ilmu. Tanpa tazkiyah (penyucian diri), ilmu yang masuk hanya berhenti sebagai informasi, bukan transformasi. Tarekat mengajarkan bahwa ilmu sejati tidak hanya menjawab “apa” dan “bagaimana”, tetapi juga menyingkap “mengapa”, yaitu tujuan dan makna keberadaan. Maka, seorang santri yang menjalani tarekat tidak menuntut ilmu untuk kemuliaan sosial atau intelektual, tetapi untuk menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap pengetahuan yang ia peroleh. Proses ini menjadikan epistemologi tarekat bersifat eksistensial, karena menyatukan antara ontologi (hakikat wujud), epistemologi (cara mengetahui), dan aksiologi (tujuan mengetahui).

Dari sinilah muncul adagium klasik di dunia pesantren, “al-‘ilm fī al-ṣadr lā fī al-sathr”, ilmu sejati tersimpan di dada, bukan di lembaran. Artinya, ilmu bukan sekadar teks, tetapi cahaya yang hidup dalam diri penuntutnya. Santri tarekat menempatkan adab sebagai kunci utama dalam menjemput cahaya ilmu, sebab tanpa adab, ilmu tidak akan berbuah hikmah. Dalam konteks ini, tarekat tidak menafikan peran rasionalitas, tetapi menempatkannya dalam orbit spiritual: akal berfungsi menalar kebenaran, sementara hati menegaskan sumbernya dari Tuhan. Oleh karena itu, santri tarekat menjadi figur ideal dalam pendidikan Islam Nusantara, ia memadukan antara nalar yang jernih dan hati yang bening, antara tafaqquh fi al-din (pendalaman agama) dan tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa), hingga ilmu benar-benar menjadi cahaya yang menerangi lahir dan batin.

B. Lapisan Metodologis: Sanad dan Rihlah Ruhaniyah

Dalam tradisi keilmuan Islam, metodologi pencarian ilmu tidak hanya berorientasi pada hasil intelektual, tetapi juga pada kesinambungan otoritas dan keberkahan transmisi. Di sinilah konsep sanad dalam pesantren dan silsilah dalam tarekat memainkan peran sentral. Keduanya merupakan jaringan keilmuan dan spiritual yang menautkan seorang murid (santri atau salik) dengan mata rantai para guru hingga sampai kepada sumber pertama, Rasulullah SAW. Sanad menjadi jaminan validitas pengetahuan, sedangkan silsilah menjadi jaminan kemurnian bimbingan ruhani. Dalam epistemologi tarekat, ilmu tanpa sanad sama dengan cahaya tanpa sumber, sedangkan dalam epistemologi pesantren, pengetahuan tanpa guru adalah pengetahuan tanpa arah. Keduanya berpadu dalam prinsip ittishāl al-ma‘rifah, kesinambungan pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan dibimbing oleh adab.

Proses transmisi ilmu dalam pesantren pada dasarnya adalah rihlah ruhaniyah, perjalanan spiritual yang melibatkan dimensi lahir dan batin. Seorang santri yang menuntut ilmu dari satu guru ke guru lain, dari satu pesantren ke pesantren lain, sejatinya sedang menempuh suluk, perjalanan menuju kesempurnaan diri. Rihlah lahiriah berupa perjalanan fisik untuk menuntut ilmu, sedangkan rihlah batiniah adalah perjalanan menyucikan hati agar pantas menerima hikmah. Dalam tarekat, rihlah ini diiringi dengan latihan-latihan spiritual seperti dzikir, khalwat, dan khidmah, yang semuanya menumbuhkan kerendahan hati dan kedekatan dengan guru. Maka, perjalanan seorang santri tarekat bukan hanya menimba ilmu, tetapi juga menapaki maqām, tahapan penyucian dan pengenalan diri.

Metodologi semacam ini melahirkan corak pendidikan khas Islam Nusantara yang menempatkan guru sebagai poros epistemik sekaligus spiritual. Seorang guru tidak sekadar menjadi penyampai pengetahuan, tetapi juga mursyid yang menuntun murid menemukan dirinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pesantren dan tarekat menjadi dua wajah dari satu sistem pendidikan yang sama: keduanya berakar pada hubungan personal antara guru dan murid yang dilandasi adab, cinta, dan keberlanjutan rohani. Sistem ini menghasilkan generasi ulama yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral. Dalam konteks modern, relasi sanad dan silsilah ini memberi pelajaran penting bahwa keilmuan tidak boleh tercerabut dari nilai dan bimbingan, sebab hakikat ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi.

C. Lapisan Sosio-Historis: Pesantren sebagai Ekspresi Tarekat Sosial

Dalam sejarah Islam Nusantara, pesantren tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan tumbuh di tengah dinamika spiritual dan sosial masyarakat yang telah akrab dengan praktik tarekat. Banyak pesantren besar berdiri di bawah bimbingan para mursyid atau khalifah tarekat yang juga berperan sebagai kiai. Integrasi ini menjadikan pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan formal, melainkan wahana pembentukan masyarakat spiritual. Tarekat, dengan sistem dzikir dan disiplin ruhaniahnya, menjadi energi moral bagi para santri dalam menghidupkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pesantren dapat dipahami sebagai ekspresi sosial dari tarekat, tempat nilai-nilai batin tarekat diwujudkan dalam bentuk kehidupan kolektif yang beradab dan berorientasi pada kemaslahatan.

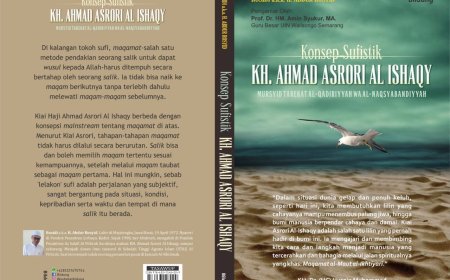

Salah satu contoh nyata integrasi tersebut dapat dilihat pada Pesantren Suryalaya di bawah bimbingan Syekh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom), yang mengembangkan Tarekat Qadiriyah–Naqsyabandiyah sebagai landasan pendidikan spiritual dan sosial. Melalui metode dzikir dan pembinaan moral, pesantren ini berhasil membentuk model rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang mengalami keterpurukan moral dan mental. Fenomena ini menunjukkan bahwa tarekat tidak sekadar melatih individu menuju kesempurnaan pribadi (al-insān al-kāmil), tetapi juga menciptakan struktur sosial yang berorientasi pada kasih sayang (rahmah), kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, santri tarekat berperan sebagai agen transformasi sosial yang menyalurkan energi spiritual ke dalam praksis kemanusiaan — melalui pengajaran, pelayanan sosial, dan keteladanan akhlak.

Lebih jauh, relasi historis antara pesantren dan tarekat memperlihatkan bagaimana spiritualitas Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansinya. Tradisi dzikir berjamaah, haul, manāqib, dan khidmah di pesantren merupakan bentuk konkret dari ekspresi tarekat dalam ruang sosial Nusantara. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai tasawuf seperti keikhlasan, kebersamaan, dan penghormatan kepada guru menjadi modal kultural yang menjaga harmoni sosial. Di tengah arus modernitas dan individualisme, pesantren tarekat tampil sebagai benteng moral dan pusat spiritual yang memelihara kesinambungan antara agama dan budaya, antara teks dan praksis. Dengan demikian, pesantren sebagai ekspresi sosial tarekat tidak hanya menjaga kontinuitas tradisi ruhani Islam, tetapi juga menjadi model kehidupan masyarakat berperadaban, tempat ilmu, amal, dan cinta Ilahi berkelindan dalam keseharian. Relasi epistemik antara santri dan tarekat membentuk dialektika antara ilmu dan amal, zikir dan fikir, serta rasionalitas dan spiritualitas.

Kesimpulan

Dalam kerangka ontologis sufistik, ilmu tidak dapat dipisahkan dari sumber cahaya ilahi yang memancar ke dalam hati manusia yang suci. Ilmu sejati bukan hasil dari kecerdasan semata, tetapi buah dari penyucian diri dan keterbukaan ruh terhadap nur Tuhan. Karena itu, dalam tradisi tarekat, pengetahuan bukan sekadar alat berpikir, melainkan jalan untuk menyingkap hakikat. Seorang murid/santri yang beradab akan menyiapkan batinnya melalui zikir, muraqabah, dan khidmah agar layak menerima pancaran nūr al-‘ilm. Dengan demikian, ilmu hadir bukan sebagai wacana rasional semata, melainkan sebagai pengalaman eksistensial yang menautkan antara akal, hati, dan cahaya ilahi.

Lebih jauh, paradigma ini menempatkan pendidikan Islam, khususnya dalam dunia tarekat, pada dimensi yang holistik dan transenden. Ilmu tidak hanya membentuk kecerdasan logis, tetapi juga menumbuhkan kebijaksanaan ruhani dan moralitas batin. Ketika ilmu menjadi cahaya, maka belajar menjadi ibadah; dan ketika hati menjadi wadah cahaya, maka setiap pengetahuan berubah menjadi petunjuk. Dengan fondasi ontologis semacam ini, seorang santri tarekat tidak hanya menjadi pemikir yang cerdas, tetapi juga penyaksi kebenaran yang bercahaya, menghadirkan harmoni antara intelektualitas dan spiritualitas di tengah dunia yang kian terfragmentasi.

Relasi antara santri dan tarekat dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara menunjukkan bahwa pengetahuan dalam Islam tidak bersifat dikotomis. Pesantren mengajarkan dimensi lahir ilmu, sementara tarekat menanamkan dimensi batinnya. Ketika keduanya berpadu, lahirlah sistem keilmuan yang utuh, yang berakar pada adab, sanad, dan dzikir. Relasi epistemik ini pula yang menjaga Islam Nusantara tetap moderat, berakar kuat pada tradisi, namun terbuka terhadap dinamika zaman.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.