JEJAK RUHANI DI PANGGUNG KEKUASAAN: SUFISME POLITIK DARI SAMARKAND KE NUSANTARA

KERAJAAN ISLAM NUSANTARA

Tulisan sederhana sebagai ikhtiar menterjemahkan Konsep Nawa Mustika (9 Mutiara Hikmah) Jatman NU dari Mudir Ali Idarah 'Aliyah Jatman NU, Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa.

Oleh: Abdur Rahman El Syarif

BAB V. DI BUMI MELAYU: NAQSYABANDIYAH DAN KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM NUSANTARA

5.4. Minangkabau: Laskar Ruhani dan Revolusi Sosial

5.4.4 Sufisme Politik dan Warisan Perlawanan

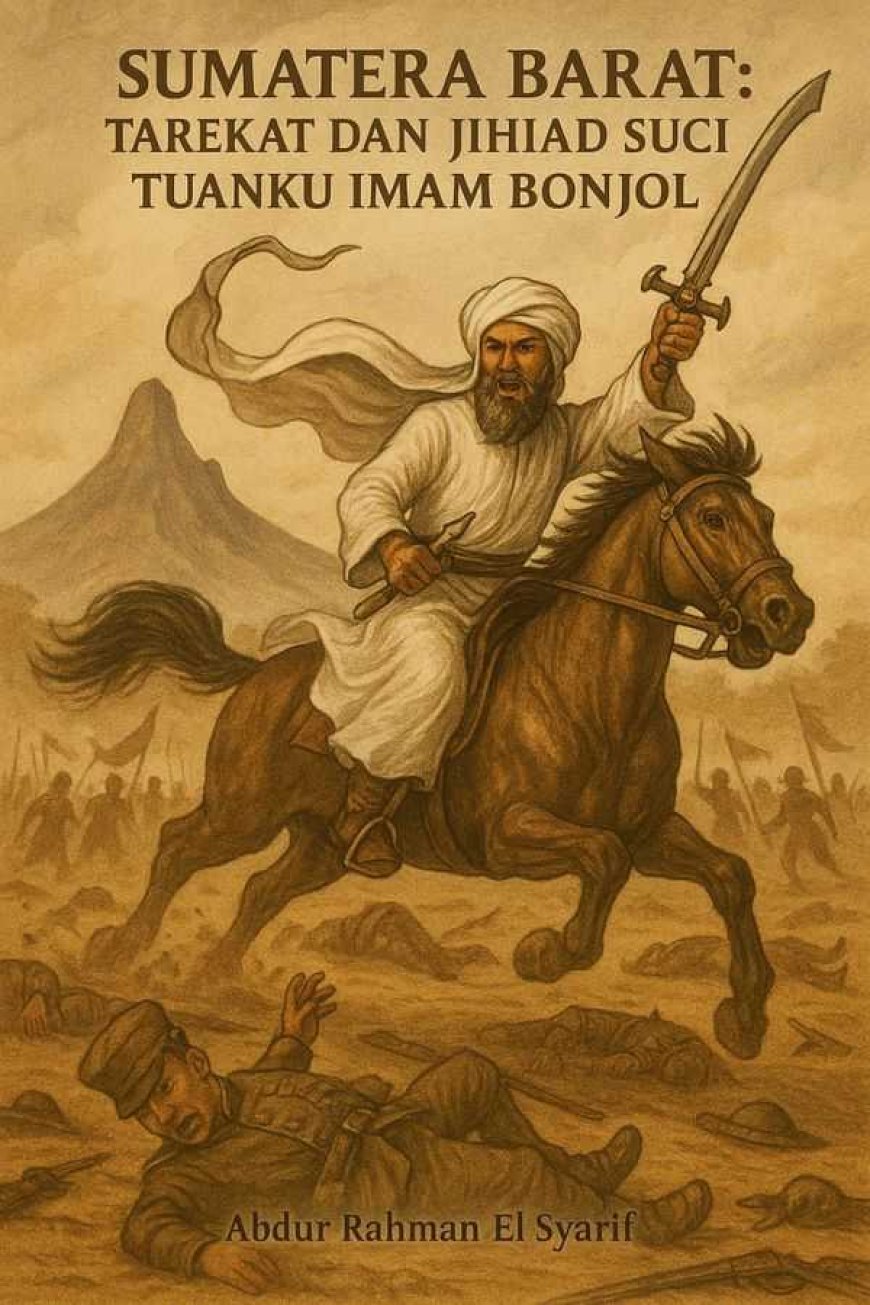

Gerakan Paderi di Minangkabau, yang berpuncak pada awal abad ke-19, tidak hanya dapat dipahami sebagai pergolakan politik atau pemberontakan sosial biasa. Gerakan ini merupakan manifestasi dari politik ruhani, yakni upaya menjadikan spiritualitas Islam sebagai basis transformasi kolektif umat.

Di balik benteng-benteng pertahanan dan strategi militer Tuanku Imam Bonjol dan para pemimpin tarekat, tersimpan satu kekuatan utama: jihad yang bersumber dari kekuatan ruhani melalui zikir, suluk, dan penghayatan syariat yang mendalam^1.

Sinergi antara jihad fisik dan spiritual menjadi ciri khas gerakan ini. Para pemimpin Paderi bukan sekadar ahli strategi, tetapi juga mursyid tarekat yang membina batin para pengikutnya melalui latihan spiritual (riyadhah), pembacaan zikir secara kolektif, serta suluk sebagai bentuk pengasingan diri untuk memperkuat ikatan ruhani dengan Tuhan.

Dalam konteks ini, surau bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat pembentukan watak mujahid yang kokoh iman dan disiplin jiwa^2. Ini menjadikan gerakan Paderi memiliki daya tahan luar biasa dalam menghadapi tekanan militer kolonial yang berkepanjangan.

Zikir dan suluk menjadi praktik rutin yang mempererat solidaritas di antara para pejuang. Kekuatan ruhani ini menjadi modal sosial yang merekatkan komunitas, membentuk jejaring loyalitas berbasis spiritual, dan memupuk keberanian menghadapi tekanan eksternal.

Dalam gerakan ini, pertarungan dengan penjajah dilihat bukan hanya sebagai peristiwa duniawi, tetapi sebagai medan jihad fi sabilillah^1. Pandangan ini mengangkat makna perlawanan ke level eksistensial, menjadikannya bagian dari perjalanan ruhani menuju keridhaan Ilahi.

Peninggalan budaya tarekat dari masa Gerakan Paderi tetap hidup dalam lanskap religius dan sosial Minangkabau modern. Surau-surau di pedalaman masih menjadi tempat pelaksanaan suluk, terutama pada bulan Ramadhan, di mana para murid mengikuti latihan spiritual dalam tradisi Naqsyabandiyah.

Kitab-kitab klasik tasawuf masih diajarkan secara bergiliran oleh para guru tarekat, dan sejumlah keluarga masih menjaga silsilah spiritual (silsilah) mursyid mereka sebagai bagian dari identitas keagamaan^3.

Dengan demikian, politik ruhani yang dibangun oleh para pemimpin Paderi tidak hanya melahirkan satu babak penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga meninggalkan jejak budaya yang meresap dalam kehidupan umat. Warisan ini terus menginspirasi generasi baru untuk melihat bahwa perjuangan dan spiritualitas bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan jalan hidup yang menyatukan iman, ilmu, dan amal.

Referensi:

1. Dobbin, Christine. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847. (London: Curzon Press, 1983), hlm. 121–126.

2. Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 214–219.

3. Syamsul Bahri. Sejarah Tarekat di Minangkabau. (Padang: Tarbiyah Press, 2004), hlm. 132–139.