CORAK TASAWUF FALSAFI IBNU ARABI DALAM PERDEBATAN

Tasawuf merupakan aspek esoterik dalam ajaran Islam sebagai penghayatan dan pendalam konsep Ihsan. Dalam perkembangannya muncul dua corak tasawuf yaitu tasawuf amali yang dinisbatkan kepada ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali dan tasawuf falsafi yang disandarkan pada ajaran tasawuf Asy-Syaikhul al-Akbar Ibnu Arabi dan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Perbedaan nya tasawuf amali bercorak praktis dan ortodoks, sementara tasawuf falsafi bercorak filosofis dan substantif. Padahal antara tasawuf Al-Ghazali dan Ibnu Arabi memiliki substansi ajaran yang sama yaitu objek pembahasan tentang akhlak. Namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

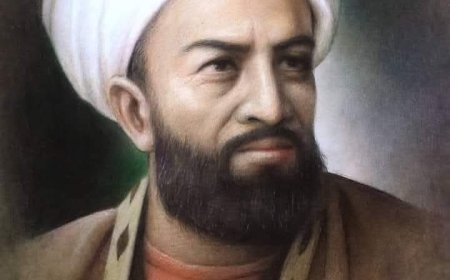

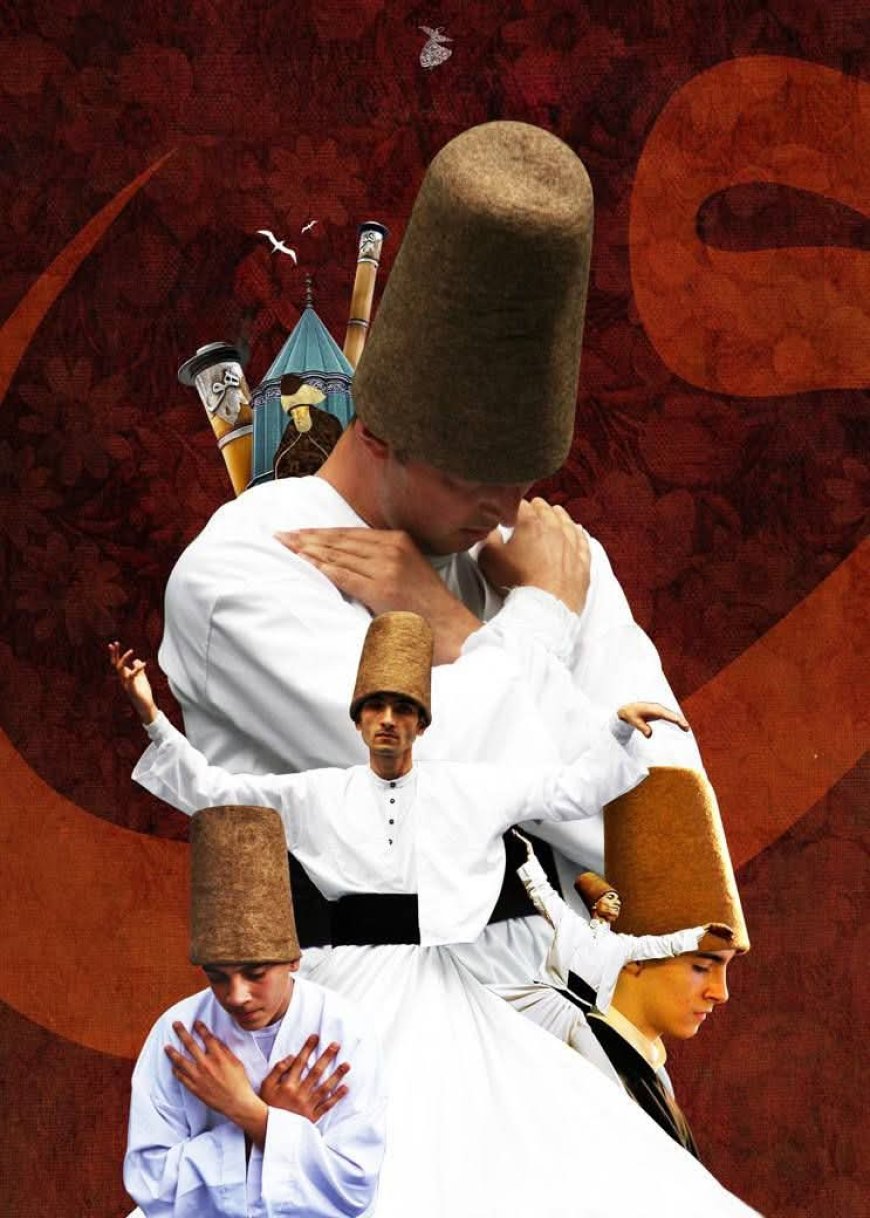

Tasawuf falsafi dalam perkembangannya mengundang perbedatan di berbagai belahan dunia, khususnya di kalangan Ulama-ulama Islam sendiri. Apabila ditinjau dari aspek historis, perdebatan kontroversi eksistensi tasawuf falsafi dapat dijelaskan bahwa, Memasuki abad ke 9 dan 10 M, tasawuf mencapai tahap perkembangan yang signifikan. Bahkan bisa dikatakan tasawuf yang sebenarnya muncul pada abad ini. Kajian-Kajian intelektual dan Spiritual Islam saat itu sudah memasuki tahap kematangan. Ketika filsafat Islam mencapai tahap kematangan di tangan Ibnu Rusyd; tasawuf di tangan Ibnu Arabi (1165-1240), ilmu kalam di tangan al-Iji (w. 1355), teosofi (Isyraqi ) ditangan Syihab ad-Din Syuhwardi al-Maqtul (1153-1191) dan Usul Fikih di tangan asy-Syatibi (w. 1388).

Pada era ini Kajian Kajian tasawuf sedang hangat-hangatnya. Suara mereka, guru sufi dan murid-muridnya, sedang melambung tinggi, dan menyelinap hingga ke pelosok dunia Islam.

Sejumlah pengertian dan konsep-konsep baru yang tidak dikenal sebelumnya. Kini mulai diperbincangkan. Mereka mulai berbicara tentang akhlak, nafs (jiwa) dan suluk, pembahasan ini di sempurnakan oleh Imam Al-Ghazali (w. 1111) dalam Ihya Ulumuddin yang dimantapkan sebagai jalan menuju Sangk Khaliq melalui praktek pengamalan Sufi yang dikenal dengan istilah thariqat Shufiyah oleh Syekh Abdul Qadir al-Jaelani (w. 1166). Demikian pula konsep-konsep tentang maqamat dan ahwal yang disusun oleh Imam Al-Qusyairi (w.1072) dalam Risalah Al-Qusyairiya dan Syekh Ismail Al-Harawi (w.1089) dalam Manazil As-Sairin dijadikan oleh kaum sufi sebagai tahap-tahap meniti jalan kesufian. Kemudian mereka mengangkat pula berbagai pengertian baru dalam pengetahuan kesufian berbagai metode ma'rifat tentang Fana, al-Hulul, al-Ittihad, Baqa, Wahdatul al-Wujud, al-Insan al-Kamil, Maratibul al-Wujud, al-Alam al-Kabir, al-Alam Shagir, dan lain sebagainya. Metode ini yang terakhir ini dikembangkan oleh Ibnu Arabi dalam Futuhat al-Makkiyya, Fushush al-Hikam dan kitab-kitab nya yang lain. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh murid-murid dam pengikut2 beliau para era generasi sesudah nya.

Dari konsep-konsep pengetahuan epistimologis seperti ini, mereka membangun sejumlah teori, metodologi bernalar, termasuk membangun fondasi bagi perangkat-perangkat prosedural dan praktis dalam bentuk amalan-amalan, metode dan jalan asketisme. Praktis, dari sana muncul sejumlah kode-kode dan bahasa simbolik tertentu yang hanya berlaku untuk mereka.

Konsep utamaTasawuf Ibnu Arabi, membahas masalah al-Insan al-Kamil, Wahdatul al-Wujud, tajalli dan Martabat Wujud. Konsep Ibnu Arabi tentang Insan Kamil ini bertolak pada pandangan bahwa segenap wujud hanya mempunyai satu realitas. Realitas Yang Tunggal yang benar-benar ada itu ialah Allah. Adapun alam semesta yang seba ganda ini hanyalah sebagai wadah tajalli dari nama dan sifat-sifat-Nya dalam wujud yang terbatas. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu identik dengan Dzat-Nya yang mutlak. Karena itu Allah itu mutlak dari segi esensi-Nya, tetapi menampakkan diri pada alam semesta yang serba terbatas. Ia adalah "ayn" sesuatu, maka terbatas dengan batasan semua yang terbatas. Akan tetapi, dengan demikian bukan berarti Ibnu Arabi menganggap Tuhan itu adalah alam semesta dan yang terakhir ini sebagai Tuhan. Baginya, Wujud yang hakiki hanya Wujud Allah dari segi esensi-Nya, bukan dari Sifat-sifatNya. Sedangkan yang selain dari padaNya adalah khayal belaka.

Dalam pandangan Ibnu Arabi Tuhan sebagai esensi yang mutlak tanpa nama dan sifat tidak mungkin dikenal, bahkan Ia tidak dapat dikatakan Tuhan kalau tidak ada ber Tuhan kepada-Nya. Dengan kata lain, bagi Ibnu Arabi, Tuhan itu hanya dapat dikenal dengan tajalli-Nya pada alam empiris yang serba ganda dan terbatas ini, tetapi Wujud-Nya yang hakiki tetap transeden (tanzih), tidak dapat dikenal oleh siapapun.

Bertolak dari prinsip demikian, Ibnu Arabi memandang dan menjadikan realitas Tunggal itu menjadi dua aspek: Pertama, disebut Haqq, yakni bila dipandang sebagai esensi dari semua fenomena, dan kedua disebut Khalq, yakni bila dipandang sebagai fenomena yang memanifestasikan esensi itu. Haqq dan Khalq, realitas dan penampilan, atau yang satu dan yang banyak tidak lain hanyalah sebutan-sebutan untuk dua aspek dari satu hakikat, yakni Tuhan. Kedua, aspek ini muncul hanyalah dari tanggapan akal semata, sedangkan pada hakikatnya segalanya hanyalah satu. Dalam hal ini Asy-Syaikhul al-Akbar Ibn Arabi menjelaskan:

الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيه، فيكون الخلق جميع أسماء الحق سمعه وبصره وحميع نسبه وادركاته. وإن كان الخلق هو الظاهر فالحق مستور باطن فيه، فالحق سمع الخلق وبصره ويده ورجله وحميع قواه كما ورد في الخبر الصحيع. ثم إن الذات لوتعرت عن هذه النسب لم تكون الها. وهذه النسب احدثتها أعياننا فنحن جعلناه بمالوهيتنا إلها. فلا يعرف الحق حتى نعرف قال عليه السلام "من عرف نفسه فقد عرف ربه" وهو أعلم الخلق بالله.

Jika Al-Haq adalah Dhahir maka ciptaan-Nya adalah yang tersembunyi di dalam-Nya [al-Bathin]. Ciptaan menjadi seluruh nama-nama Al-Haq, ia menjadi Pendengaran-Nya, Penglihatan-Nya serta seluruh keterkaitanNya dan pengetahuan-pengetahuan-Nya. Jika makhluk [khalq] adalah yang Dhahir maka al-Haqq yang tersembunyi [al-Bathin] di dalamnya, Al-Haq menjadi pendengaran Khalq, penglihatannya, kakinya serta seluruh energinya sebagaimana hal ini diriwayatkkab dalam hadits shahih, hadits Al-Qudsi. Kemudian jika Dzat-Nya lepas dari semua keterkaitan ini maka Dia Bukan Tuhan. Sedangkan keterkaitan-keterkaitan ini merupakan esensi-esensi kita yang kita telah memunculkannya; kita telah menjadikan-Nya sebagai Tuhan dengan sebab apa yang disembah kita. Tuhan tidak kita kenal kecuali setelah kita dikenal. Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa telah mengenal dirinya pasti telah mengenal Tuhannya." Pasti dia adalah makhluk yang paling mengenal Allah.

[ Kitab Fushush Al-Hikam, Dar Ihya Kutubi Al-Arabi, Beirut hal 81 ]

Sesungguhnya penyebab timbulnya berbagai perdebatan di kalangan rasionalitas baik ulama Syariat maupun pemikir cendekiawan Islam terhadap konsep tasawuf Ibnu Arabi ada 3 macam:

1. mereka yang tidak faham akan maksud ajaran tasawuf Ibnu Arabi, tapi mereka tak mau faham malah memberikan tuduhan penyesatan, Pengkafiran dan diskriminasi terhadap ajaran Ibnu Arabi, pengikutnya dan orang-orang yang mengikuti pengikut Ibnu Arabi.

2. Mereka yang tidak faham ajaran tasawuf Ibnu Arabi tapi ingin memahami tapi tak mendapatkan pemahaman atau tidak faham-faham. Mereka pada hakikatnya belum diberikan pemahaman oleh Allah swt yaitu belum mendapat taufik dan hidayah Allah untuk memahami ajaran tasawuf Ibnu Arabi.

3. Mereka yang telah memahami ajaran tasawuf ibnu Arabi tapi tidak sesuai dengan maksud apa yang disampaikan Ibnu Arabi dalam makna mereka salah dalam memberikan pemahaman tasawuf Ibnu Arabi kepada orang lain sehingga menimbulkan kesalahan fahaman yang berdampak penyesatan tasawuf ibnu Arabi.

Dalam memahami cara pandang ajaran tasawuf Ibnu Arabi. Para kalangan rasionalitas hanya memahami dengan jalan akal, burhani. Padahal dalam tasawuf menjelaskan peran akal dalam memahami permasalahan yang bersifat rahasia, ghaib hakikat, atau istilah akademik mistis sangat terbatas. Dalam tasawuf satu metode untuk dapat sampai seseorang dalam memahami tasawuf Ibnu Arabi, melalui mwtode Irfani.

Irfani adalah istilah yang digunakan dalam dunia Sufi untuk menggambarkan pengetahuan atau kesadaran spiritual yang diperoleh melalui pengalaman langsung dengan Allah. Irfani sering kali diartikan sebagai "pengetahuan makrifat" atau "pengetahuan spiritual".

Dalam Sufisme, irfani dianggap sebagai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana seseorang dapat memahami dan mengalami kebenaran spiritual secara langsung. Irfani tidak hanya diperoleh melalui pengetahuan intelektual, tetapi juga melalui pengalaman spiritual (religius experince) dan introspeksi.

Irfani mencakup beberapa aspek:

- *Pengalaman langsung*: Irfani diperoleh melalui pengalaman langsung dengan Allah, bukan hanya melalui pengetahuan intelektual.

- *Kesadaran spiritual*: Irfani memungkinkan seseorang untuk memahami dan mengalami kebenaran spiritual secara langsung.

Irfani juga diartikan sebagai konsep dalam Sufisme atau tasawuf yang merujuk pada pengetahuan atau kesadaran spiritual yang mendalam dan intuitif. Irfani sering kali dihubungkan dengan pengalaman spiritual yang langsung dan personal, di mana seseorang dapat memahami dan mengalami kebenaran spiritual secara mendalam.

Dalam Sufisme, irfani dianggap sebagai salah satu tujuan spiritual yang tertinggi, di mana seseorang dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang diri sendiri dan hubungan dengan Allah.

Irfani diperoleh melalui tasawuf amali berupa istiqamah dan ikhlas dalam melakukan amal ibadah kemudian di tambah pengamalan-pengamalan Dzikir, tawajjuh, dan suluk dibawah bimbingan seorang guru sufi atau yang di istilahkan dengan nama: mursyid, murrabi atau Syekh. Maka dengan demikian, tasawuf di awali dengan tasawuf amali, kemudian menuju tasawuf falsafi atau Irfani apabila seseorang telah memperoleh pengalaman spiritual dan kesadaran spiritual hasil buah dari pengamalan thariqat.

Faktor yang menjadi perdebatan lain mengenai konsep tasawuf falsafi itu dari segi istilah. Tasawuf falsafi istilah yang di gunakan kalangan akademisi untuk melabeli corak tasawuf Ibnu Arabi. Sementara bagi kalangan pengamal tasawuf atau thariqat mereka lebih cocok dengan istilah tasawuf Irfani.

Mengapa dikatakan ibnu Arabi sebagai seorang falsafi. Dalam hal ini dengan mengutip perkataan Dr. Yunsril Ali menjelaskan, "Ajaran Wujudiyah (ketuhanan) yang dikemukakan Ibnu Arabi itu seakan-akan sebagai terusan dari warisan Plotinus ( abad ke 3 M), seorang filsuf Yunani, dari Kota Alexanderia. Plotinus mengajarkan bahwa Yang Maha Esa (The One) itu ada di mana-mana, namun terdapat perbedaan fundamental antara kedua doktrin itu. Perbedaan itu adalah bahwa Yang Maha Esa-nya Plotinus ada di mana-mana, dan menjadi sebab wujud; sedangkan Yang Maha Esa nya Ibnu Arabi ada dimana-mana sebagai Esensi, dan tidak di mana-mana sebagai Esensi Universal yang berada di atas semua "di mana" dan "bagaimana", dan berbeda dari segala sesuatu yang mempunyai "di mana", dan "bagaimana". Jadi Plotinus melihat hubungan Tuhan dengan alam semesta dalam bentuk emanasi (fayid) sedangkan Ibnu Arabi melihatnya dalam bentuk manifestasi (tajalli). Ajaran Ibnu Arabi yang demikian disebut Wahdatul al-Wujud.

Perbedaan mendasar antara emanasi (fayid) dan tajalli adalah emanasi bersifat vertika, karena melalui emanasi segala sesuatu mengalir dari Yang Awwal secara vertikal gradual sehingga menjadi alam semesta yang serba ganda. Sedangkan tajalli bersifat horizontal, karena segenap fenomena maknawi dan empiris muncul dan berubah sebagai manifestasi dari Al-Haq. Contoh konkret yang biasa dikemukakan untuk tajalli ialah seperti biji kacang, jika di tanam akan tumbuh ke atas (batang), ke samping dan ke bawah ( akar) . Sekalipun demikian ibnu Arabi juga memakai kata Fayid dalam pengertian tajalli. Namun emanasi (fayid) ibnu Arabi berbeda dengan emanasi kalangan filsafat. Ibnu Arabi memberi istilah fayid Aqdash dan fayid Muqaddas. Istilah ini dijelaskan terperinci oleh Syekh Mu'ayyid al-Din al-Jandi, Syekh Kamaluddin Abdul Razaq Al-Kashyani, Syekh Mahmud bin Dawud Al-Qasyhari dan Abdul Rahman Jami, penerus ajaran Ibnu Arabi.

Selain itu, kalangan akademisi memberi istilah tasawuf falsafi ibnu Arabi, tidak lain, terjadi pada masa Syekh Shadr al-Din al-Qunawi (1207-1274) merupakan anak murid utama Ibnu Arabi sekaligus anak tiri-nya.

Al-Qunawi hidup sezaman dengan toko filsuf besar yaitu Syekh Nashiruddin ath-Thusi (w 1274), dan Abdul Haq Ibnu Sabi'in (w 1217). Hubungan persahabatan kedunya melahirkan interaksi intelektual antara Sufi dan filsafat. Maka, dalam hal ini al-Qunawi banyak meminjam konsep istilah-istilah filsafat dalam menjelaskan kalam-kalam Dzuq kalangan Sufi. Maka oleh kalangan akademisi dinamakan tasawuf falsafi. Dalam arti tasawuf ber filsafat. Namun harus wajib di bedakan antara tasawuf falsafi dan tasawuf murni dari ajaran Plato, Aristoteles, al-Farabi dan Ibnu Sina. Tasawuf murni kajian nya burhani akal. Sedangkan tasawuf falsafi kajian Irfani Dzuqi dan Kasyf

Budi Handoyo SH MH Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh