Tasawuf sebagai Identitas Keislaman Indonesia

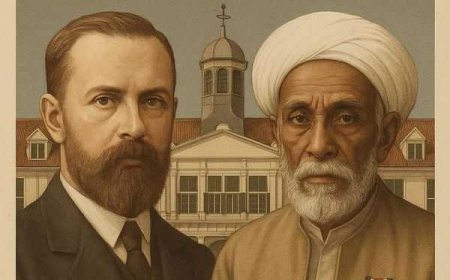

Pada 1912, seorang orientalis Belanda bernama Snouck Hourgronje pernah menuliskan pandangannya tentang agama Islam di Hindia Belanda (kini Indonesia). Dalam tulisannya yang juga ditujukan sebagai laporan kepada Ratu Belanda yang berjudul Islam, ia memaparkan banyak anggapan para pengamat agama Islam saat itu yang mengakui bahwa ajaran Islam, pada mulanya adalah ajaran yang sempat diragukan kelanggengannya. Bagaimana tidak, Jazirah Arab yang minus sumber airnya, berikut penduduknya yang terbagi-bagi dalam kesukuan, harus berhadapan dengan suatu ajaran yang sistematis. Daerah yang didiami oleh berbagai golongan yang -hubungan satu dengan lainnya, bersifat “kekuasaan adalah hak” rupanya bisa ditaklukkan oleh satu orang bernama Muhammad hanya dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun. Berbagai faksi Arabia dengan tindakan kasarnya dan tidak berperasaan moral itu bisa luluh oleh seorang manusia yang melakukan pendekatan asketik (sederhana). Perlakuan ini yang kemudian memunculkan keraguan berikutnya, yakni mosi ketidakpercayaan masyarakat Arabia yang menentang dakwah Nabi melontarkan tuduhan-tuduhan yang menganggap Nabi Muhammad menggunakan sihir dan hipnotis.

Redaksional Snouck ini dipicu oleh realita jumlah muslimin dunia yang kala itu menurut perkiraannya berjumlah 190-250 juta orang. Snouck meyakini jumlah ini akan terus bertambah, bahkan bertambah lebih besar daripada pertambahan yang hanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami, lanjutnya. Snouck, sebagai sarjana Barat yang diutus ke daratan Hindia Belanda (kini Indonesia) menemukan beberapa poin penting mengapa Islam begitu mudah menyebar dan diterima oleh orang-orang di kepulauan Nusantara. Beberapa faktor ia coba terangkan, namun satu di antaranya yang cukup kuat adalah melalui pendekatan tasawuf.

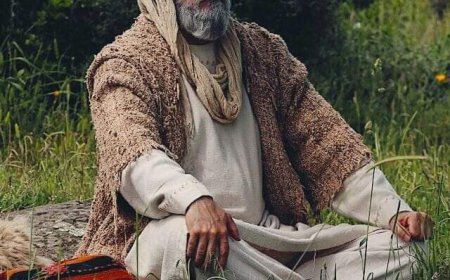

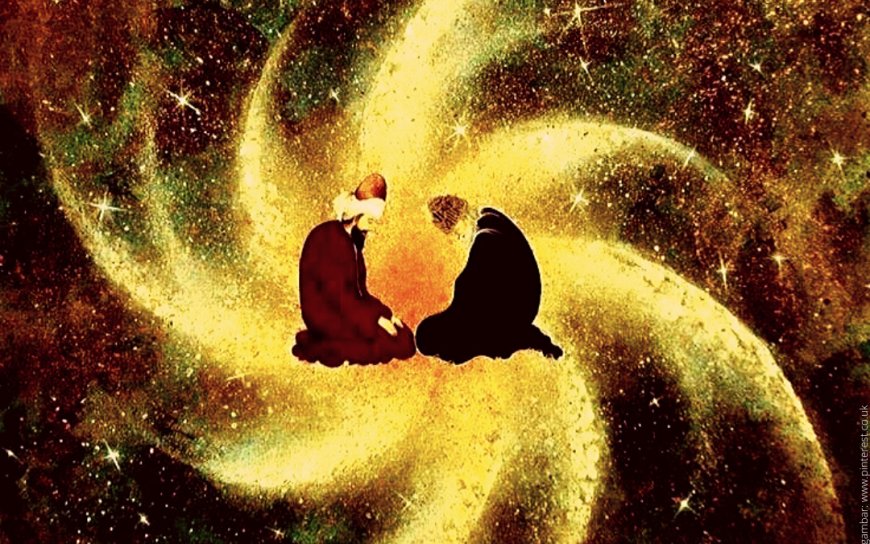

Tasawuf yang dimaksud di sini adalah pendekatan sufisme, yakni faham yang lebih menggunakan proses pengenalan Zat Allah melalui praktik-praktik meditasi. Dalam artian mendahulukan proses pengenalan kepada Allah melalui pengetahuan tentang Zat-Nya dan derajat kesatuan dengan Tuhan, dibanding mendahulukan praktik-praktik syariah. Menurut Jajat Burhanuddin, praktik sufisme merupakan media yang lebih mudah diterima masyarakat Nusantara pada umumnya, khususnya di Jawa. Sebab praktik ini tidak membutuhkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan, dan dalam banyak aspek, sejalan dengan praktik-praktik dan pandangan dunia keagamaan masyarakat Jawa yang Hindu-Budha. Sufisme, sebagai sebuah pintu menuju Islam, dianggap sukses untuk mengarahkan manusia menjadi hamba Allah yang tunduk tanpa paksaan.

Corak Islam sufistik mampu membuat Tuhan begitu mudah difahami. Terlebih pembahasaan tentang sosok Allah yang Maha Indah, diabstraksikan dengan nada, pemandangan dan tampilan-tampilan yang menarik. Sehingga, pemaknaan Allah sebagai Tuhan begitu dekat dan menenangkan batin. Metode seperti inilah yang dipakai sejak zaman Nabi Muhammad sampai terus mengalami perkembangan pesat ke berbagai daerah di Nusantara pada abad 12, yakni era munculnya pelembagaan beragam tarekat di dunia, dan pada abad 15, era dakwahnya Walisongo.

Dalam kerangka ini, menarik melihat penelitian A.H. Johns yang juga diamini Azra. Penelitian yang menggunakan banyak sumber sejarah lokal dan literatur sejarah Melayu-Indonesia ini menyatakan bahwa aspek sufistiklah yang menjadi karakter guru-guru yang mengajarkan ajaran Islam di Nusantara. Teori Johns ini dikemukakan dari kenyataan sejarah yang menjabarkan bahwa para sufi ini menyampaikan risalah Islam dengan kemasan atraktif, khususnya dalam menekankan kesesuaian Islam atau kontinuitas ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan lokal.

Argumen Johns di atas ingin menjelaskan bahwa para penyebar Islam yang datang, lebih banyak menggunakan pendekatan agama yang mudah melebur dalam diri kita. Tuhan, bukanlah ‘Zat yang Jauh’. Tuhan ada dimana pun. Ia bisa melebur dalam laku perbuatan, alunan musik, dan hal-hal sederhana lainnya. Tidak terbatas pada ruang lingkup ibadah yang ritualistik semata. Johns juga meyakini, otoritas karismatik para sufi inilah yang membuat mereka mendapat legitimasi kepercayaan tidak saja dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari raja atau penguasa setempat dan diberikan kepercayaan dalam beberapa bidang. Kepercayaan itu bisa bersifat jabatan hingga dinikahkan dengan anak Raja. Ini yang menjadi alasan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Selain munculnya institusi kerajaan Islam, sufisme juga memantik tradisi intelektual. Oman Fathurahman melihat, maraknya naskah-naskah klasik semisal Hikayat Raja-raja Pasai dan Sejarah Melayu yang menggunakan corak sufistik adalah bukti betapa sufisme sudah marak di perbincangkan sejak zaman dahulu. Meskipun dominan, tentu tiap periode memiliki karakteristik, kecenderungan, dan penekanan yang relatif berbeda, meskipun masih dalam wacana intelektual keagamaan yang sama.

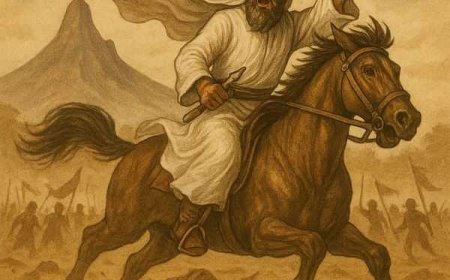

Metode dakwah seperti fakta di atas tentu mengingatkan kita pada metode yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi lebih mengutamakan pendekatan akhlak dan moral untuk dapat menaklukan hati para petinggi Quraisy, dibandingkan berperang atau mengadu kekayaan. Meskipun istilah ‘perang’ memang ada dalam sejarah Islam, akan tetapi Nabi lebih dahulu menyampaikan dakwah dengan pendekatan yang soft (lembut) baru setelah mendapatkan desakan yang keras Nabi memerintahkan umat untuk melakukan pertahanan. Wajah Islam yang seperti inilah yang jika ditarik garis panjangnya, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para Sufi yang sampai ke Nusantara. Dan terus berjejaring sampai zaman ini.

Wallahu a’lam bisshowab

Penulis: Sufyan Syafii, S.Hum adalah Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus Staf Pengajar di Ponpes Asshiddiqiyah Jakarta.

Referensi

Azyumardi Azra. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVII & XVIII; Akar Pembaruan Islam Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2013).

Jajat Burhanuddin. Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2017).

Oman Fathurrahman. Tradisi dan Wacana Intelektual Islam, dalam Islam dalam Arus Sejarah. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2012).

Snouck C. Hurgronje. Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje. (Kurt Schroeder/ Bonn dan Leipzig. 1923.) Terjemah oleh Soedarso Soekarno dan Rahayu S. Hidayat. Tulisan-tulisan tentang Islam di Hindia Belanda. INIS. 1995.

Sumber: matanciputat.org