Konsep Wujudiyah Syekh Hamzah Al-Fansuri

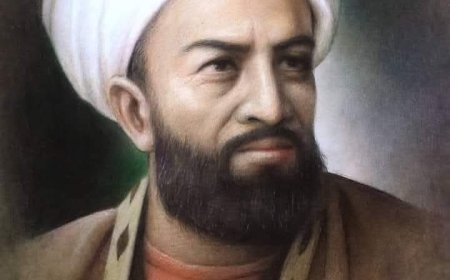

Hamzah Fansuri merupakan salah seorang ulama sufi besar di Nusantara tepatnya di Daerah Aceh. Beliau juga seorang pujangga Melayu terbesar Abad XVII dan penyair sufi yang tiada taranya pada zaman itu. Hamzah Fansuri adalah Jalaluddin Rumi-nya kepulauan Nusantara.

Hamzah Fansuri merupakan salah seorang ulama sufi besar di Nusantara tepatnya di Daerah Aceh. Beliau juga seorang pujangga Melayu terbesar Abad XVII dan penyair sufi yang tiada taranya pada zaman itu. Hamzah Fansuri adalah Jalaluddin Rumi-nya kepulauan Nusantara.

Tahun kelahiran Hamzah al-Fansuri tidak diketahui secara pasti. Namun dilihat dari nama yang dipakainya, beliau berasal dari Fansur. A. Hasjmy menjelaskan,

“Ayah Hamzah pindah dari Fansur (Singkel ) ke Barus untuk mengajar, karena beliau juga seorang ulama besar, seperti halnya ayah syekh Abdurrauf Fansuri juga ulama besar, sama-sama berasal dari Fansur.”

Ada berpendapat bahwa Hamzah al-Fansuri dilahirkan di daeah Syahrun Nawi atau Ayutia (Sekarang Siam, Pattani) dan kemudian berhijarah ke Fansur serta lama menetap di sana.

Hamzah Fansuri dapat digolongkan kepada peringkat awal dalam menghasilkan karya sastra dalam bahasa Melayu, terutama dalam bidang Sufi. Terlebih lagi kemasyhurannya karena terjadi kontroversi yang ditimbulkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan berlanjut terus hingga sampai hari ini.

Hamzah Fansuri menulis beberap karya dituangkan dalam kitab di antaranya yang terkenal yaitu Syarb al-Asyiqin, Asrar al-Arifin fi Bayan ‘Ilm as-Suluk wa at-Tauhid, Al-Muntahi, Ruba’i Hamzah al-Fansuri, Kasyr Sirri tajalli ash-Sibyan, Kitab fi Bayani Ma’rifah dan kumpulan-kumpulan syair sufi.

Melalui Hamzah Fansuri, perkembangan bahasa Melayu menjadi pesat. Pengetahuan beliau yang luas, didapatkan sejak belajar dari Dayah Blang Pria (Samudera Pasai), Kudus, Baghdad dan Persia. Penguasaannya akan bahasa Persia, Arab dan Urdu telah membantu beliau untuk memahami dan menghayati tasawuf, thariqat dan filsafat juga pemikirian beberapa tokoh seperti Ibnu Arabi, Al-Qunawi, Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Busthami, Abi Madyan Al-Maghribi, Nikmatullah, Abdul Karim Al-Jili, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Al-Jilani dan lain sebagainya.

Sumber lain menyebutkan Hamzah Fansuri telah belajar di berbagai ilmu dalam waktu lama. Selain belajar di Aceh beliua juga mengembara ke berbagai tempat, di antaranya ke Banten, bahkan beliau mengembara ke seluruh tanah Jawa, Semenanjung Melayu, India, Parsi, dan Iraq.

Hamzah al-Fansuri menganut aliran Wahdatul Wujud dan sebagai seorang penyair sufi beliau menjadi pengikut dan pemuka Thariqah Qadiriyah.

Namun apabila ditinjau dari karya-karyanya, sebagaimana telah disebutkab di atas, pengaruh ajaran Syekh Ibnu Arabi tampak lebih dominan terhadapnya, bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di samping itu, Hamzah Fansuri menunjukkan dirinya sangat dekat dengan tokoh-tokoh sufi yang lain berikut karya-karya mereka, seperti, Al-Busthami, Al-Junaid al-Baghdadi, Al-Hallaj, Imam Al-Ghazali, Fariduddin Attar, Jalaluddin Rumi, Sahrawardi Al-Maqtul, Shabastari, Al-Qunawi, Saiduddin Al-Farghanawi, Fakhruddin Al-Iraqi, Abdurrahman al-Jami, Mu’ayedin Al-Jandi dan Abdul Karim Al-Jili.

Sehingga demikian Hamzah Fansuri mempunyai cakrawala yang luas. Beliau menjadi seorang sastrawan yang karya tulisnya berisi padat dan penuh dengan butiran-butiran filsafat, tetapi tetap halus dan enak dibaca.

Salah satu syair Hamzah al-Fansuri yang terkenal atau yang disebut sajak Baitul Makmur, mengabarkan pengembaraan beliau dalam mencari dan memahami Tuhan,

Hamzah fansuri dalam Makkah

Mencari Tuhan di Baitul Ka’bah

Dari Barus ke Kudus terlalu payah

Akhirnya dijumpai dalam rumah

Syair tersebut mempergunakan bahasa kiasan atau simbolik, menjelaskan betapa Hamzah Fansuri pada mulanya harus bersusah payah dalam memahami Tuhan. Namun pada gilirannya beliau dapat memahami bahwa Tuhan itu ternyata dapat dijumpai di dalam dirinya sendiri. Sebagaimana ungkapan dalam sebuah hadits,

من عرف نفسه فقد عرف ربه

“Barangsiapa mengenal dirinnya sendiri, ia akan mengenal Tuhannya.”

Jadi Tuhan itu sebenarnya sangat dekat dengan diri kita sendiri.

Syekh Muhiyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Fushush Al-Hikam menjelaskan makna ungkapan hadits di atas dengan beberapa dasar,

“Allah Ta’ala berfirman, ‘Kami memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta ini,’ (QS. Fushshilat: 53). Yakni dunia luar, yang di luar dirimu yaitu Alam al-Kabir (makrokosmos). ‘dan juga dalam diri mereka,’ (QS Fushshilat: 53). Yakni esensi dirimu atau ruang batin dirimu yaitu alam ash-Shaghir (mikrokosmos). ‘Agar menjadi menjadi jelas bagi mereka,’ (QS. Fushshilat: 53). Yakni bagi mereka yang memandang (dengan makrifat atau realitas hakiki). ‘Bahwa Dialah Yang Haq.’ Dalam arti engkau adalah gambaran atau image-Nya; Dia adalah Ruhmu. Pada satu sisi, relasimu dengan-Nya adalah seperti relasi wujud fisikmu dengan dirimu. Sementara, pada sisi lain, relasi-Nya denganmu adalah seperti relasi ruh pengatur (dalam dirimu) dengan bentuk fisik badanmu.”

Dalam kitab Hikam Haitamiyah fi Kalimatil Hikmah, Syekh Ibnu Arabi juga mengatakan,

من عرف الحقيقة وجوده: فاز من ربه بشهوده

“Barangsiapa mengenal hakikat Wujud-Nya, maka ia akan mendapat kemenangan dari Rabb-Nya dengan meraih Syuhud (penyaksian)-Nya.”

Ajaran tasawuf Hamzah Fansuri pada dasarnya tidak menolak dunia atau aktifitas keduniaan. Beliau tidak setuju dengan para sufi palsu yang suka bertapa atau mengasingkan diri ke hutan belantara, menyiksa badan dan tidak mau bergaul dengan masyarakatnya. Tuhan bisa dicari dalam diri kita sendiri dengan pemahaman dan perenungan yang mendalam, dan percuma saja di cari di hutan tanpa pemahaman diri yang mendalam. Hal ini juga dijelaskan Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, mengatakan:

“Seringkali orang jalan mengembara untuk menemukan apa yg ia cari, padahal apa yg ia cari ada dalam diri si pengembara. Ketauhilah sesungguhnya segala rahasia, hikmah, dan hakikat Allah Simpan didalam dirinya (hamba)Nya. Keharusan kebaharuan dirinya dan ia mengetahui zat dirinya dengan Makrifat yang meliput. Makrifat itulah yang menjadi makanan yang telah ditentukan Allah bagi hamba-Nya. Ia menerima asupan makrifat yang membuat hidupnya berlangsung tanpa henti.”

“Kemudian pada saat tajalli Al-Muqaddas (Maha Suci) itu Al-Haq berkata, ‘Siapa Nama-Ku menurutmu?’ Ia menjawab, ‘Engkau adalah Rabbku.’ Hamba hanya mengetahui-Nya dalam hadrat Rubbubiyah, sementara Dia yang Qadim tersendiri dengan Martabat Uluhiyah-Nya. Karena tidak ada yg mengetahui Dia kecuali Diri-Nya.”

“Kemudian Al-Haq kembali berkata kepadanya, ‘Engkau adalah objek Rububiyah-Ku dan Aku adalah Rabbmu. Aku memberimu nama dan sifat-sifat-Ku. Maka barangsiapa yang melihat berarti ia melihat-Ku, siapa yang menaatimu maka ia menaati-Ku. Siapa yang mengetahuimu maka ia mengetauhi-Ku, dan barangsiapa yang bodoh mengenalmu berarti ia bodoh mengenal-Ku.”

Hamzah Fansuri bahkan mengecam para sufi palsu atau pengikut-pengikutnya yang telah menyelewengkan ajaran tasawuf yang sebenarnya, sebagaimana ungkapannya,

Segala muda dan sopan

Segala tuan berhuban

Uzlatnya berbulan-bulan

Mencari Tuhan ke dalam hutan

Segala menjadi “Sufi”

Segala menjadui “shawqi” (pencinta kepayang)

Segala menjadi ruhi (roh)

Gusar dan masam di atas bumi (menolak dunia).

Dalam sajaknya yang lain beliau menerangkan:

Subhani itulah terlalu ajaib

Dari habbil warid Ia qarib

Indah sekali qadi dan khatib

Demikian hampir tiada beroleh nasib.

Baris kedua sajak tersebut, “habbil warid Ia qarib”, adalah kutipan dari ayat alqur’an bahwa, Dia (Tuhan) lebih dekat dari pembuluh darah kita. Dia begitu indah sebagai penghulu (qadi) dan khatib kita. Di dalam tasawuf Hamzah Fansuri, manusia tetal dipandang sebagai hamba dan sebagai hamba ia wajib menjalankan perintah Tuhan (Syariat). Hanya saja dalam beragama sebaiknya manusia itu tidak bertaqlid, melainkan lebih mulia berijtihad.

Hamzah Fansuri memandang Tuhan sebagai pencipta. Ada perbedaan antara manusia sebagai hamba dengan Tuhannya. Namun pada hakikatnya manusia itu juga faset-faset dari Wujud Ilahi, karena manusia memang diciptakan menurut gambaran Tuhan. Dalam sebuah ungkapan simboliknya beliau mengatakan bahwa, “Wujud Tuhannya dengan wujud dirinya Esa juga.”

Ungkapan ini harus diartikan sebagai tahap terakhir dari perjalanan seorang sufi, yaifu makrifat di mana kehendak manusia dengan Tuhannya menyatu, sebab kata-kata “Wujud” di sini tidak bisa diartikan sebagai ada secara fisik, melainkan sebagai “Keberadaan” atau “eksistensi.”

Dengan kata lain seseorang telah mencapai makrifat dengan sendirinya mampu memancarkan keberadaan Tuhan di dunia, dan mampu menunjukkan Kebesaran Tuhan, mampu mengemban sifat-sifat Ilahi yang diberikan kepadanya. Sebab kehendaknya telah menyatu dengan kehendak Tuhan, tidak berpisah dengan Tuhan.

Hamzah Fansuri mengikuti pola tasawuf Falsafi Ibnu Arabi yaitu menggambarkan ciri penyatuan tersebut sebagai ciri manusia yang telah mencapai derajat “Insan Kamil”, bahwa tidak ada lagi pembatas antara dia dan Mahbub-Nya. Insan kamil telah memfanakan dirinya ke dalam diri kekasih (Tuhan) Nya yang dirindukan, sebagaimana ungkapan syair:

Mahbubmu itu tiada berhasil

Pada ainama tawallu jangan mau ghafil

Fa samma Wajhullah sempurna wasil

Inilah jalan orang kamil

Kekasihmu dhahir terlalu terang

Pada kedua alam nyata terbentang

Ahlul makrifah terlalu menang

Wasilnya daim tiada berselang.

Hempaskan akal dan rasamu

Lenyapkan badan dan nyawamu

Pejamkan hendak kedua matamu

Di sana lihat peri rupamu.

Akan tetapi Hamzah Fansuri menolak paham hulul, yaitu faham yang mengakui keleburan manusia selebur-leburnya dengan Tuhan sehingga pribadi manusia lenyap di lautan ketuhanan, sebagai mana tertuang dalam sajaknya:

Aho segala kita umat Rasuli

Tuntut ilmu hakikat al wusul

Karena ilmu itu pada Allah qabul

I’tiqadmu jangan ittihad dan hulul.

Naquib Al-Attas mengatakan bahwa tasawuf yang dibawah Hamzah Fansuri pada akhir abad ke-16 itu adalah tasawuf klasik yang belum tercemar oleh ajaran yang sesat, sehingga tuduhan Nuruddin Ar-Raniry bahwa Hamzah Fansuri telah menempuh jalan yang sesat ternyata keliru. Ini terbukti dari kutipan langsung sajak-sajak sufi Persia yang awal dalam kitab-kitab Hamzah Fansuri.

Namun sayangnya ketika Hamzah Fansuri kembali ke Nusantara, yakni sepulangnya dari Persia, pengertian Tasawuf Wujudi telah dikorupsi dan mengalami degenerasi negatif. Gejala pemalsuan ini mula-mula muncul di India pada zaman Dinasti Moghul dan kemudian oleh orang-orang india tasawuf palsu ini disebarluaskan ke Nusantara khususnya pada Kerajaan Acheh. Sehingga ketika Nuruddin Ar-Raniry tiba di Acheh (Sumatera), yaitu menjelang wafatnya Sultan Iskandar Muda, beliau membawa pengertian tasawuf yang salah pula yang didapatkannya di India, khususnya tentang wujudiyah.

Di India beliau sudah terbiasa melihat tasawuf yang diselewengkan dengan berbagai praktek klenik dan perdukunannya yang bertujuan menumpuk kekayaan.Oleh karena itulah Nuruddin Ar-Raniry menyerang habis-habisan murid-murid Hamzah Fansuri. Agaknya Nuruddin Ar-Raniry belum sempat mendalami karya-karya Hamzah Fansuri secara menyeluruh atau mungkin terdapat alasan politik sehingga Nuruddin Ar-Raniry menyerang Hamzah Fansuri.

Bahrum Rangkuti juga berpendapat bahwa Hamzah al-Fansuri sebenarnya hendak mewujudkan bahwa segalanya berpusat pada Tuhan, sebagaimana tercermin dari apa yang dinyatakan Hamzah Fansuri dalam sajak-sajaknya. Tuhan meliputi alam semesta, tetapi manusia bisa memperoleh kepribadian dan bisa sampai kepada Tuhan hanya dengan “Taraqqi”, yaitu dengan metode zikir (rateeb) melalui berusaha menunbuhkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya dengan sungguh-sungguh dan istiqamah.

Hamzah al-Fansuri menyatakan dalam sebuah syair:

La ilaha illallah itu kesudahan kata

Tauhid makrifat semata-mata

Hapuskan hendak sekalian perkara

Hamba dan Tuhan tiada berbeda.

Editor: Khoirum Millatin