KH. Hasyim Asy’ari, Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri

KH. HASYIM ASY’ARI: GURU PARA KIAI PESANTREN DAN “WARANA” KEARIFAN NUSANTARA

Oleh Ahmad Baso

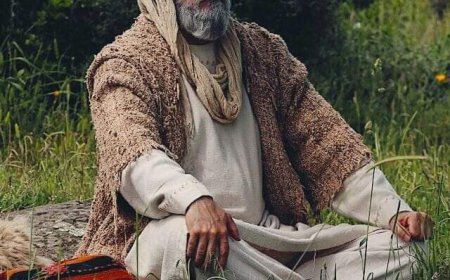

tanpa tuduh mung tapaneki

tapa wit puruhita …

tapa tanpa ngelmu itu nora dadi

(Menjalankan praktik-praktik pertapaan dan asketisme

namun tanpa bimbingan

yang dipelajari dari seorang guru…

bertapa tanpa ngelmu [ilmu dari sang guru] itu tidak

menghasilkan apa-apa…)

—- Serat Cebolek.

Sang Pendidik Karakter Bangsa: Hakikat Pendidikan Pesantren

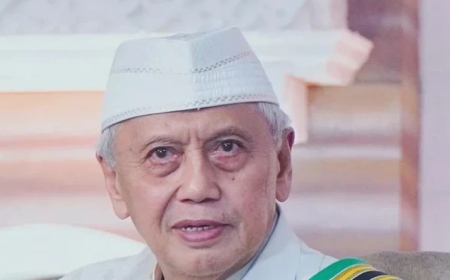

Hadlratusysyekh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Pesantren Tebuireng, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah guru paripurna. Ribuan santri beliau didik, dan ratusan dari mereka menjadi ulama atau kiai, pendiri pondok pesantren, atau menjadi tokoh-tokoh umat Islam. Ini belum termasuk santri-santrinya

yang terbilang mustami’ (pendengar setia sang guru), ngaji sekilas kepada beliau, jejer pandito dalam waktu singkat atau yang hanya sekedar minta doa dan obat kepada beliau.

Bagaimana beliau mendidik santri-santrinya? Rasa cinta, tanpa membeda-bedakan. Saking cintanya itu pada santri-santrinya, di hari-hari menjelang wafatnya (pada 7 Ramadhan 1336 H/ 26 Juli 1947), yang diingat beliau hanya seorang santri mustami’ yang disayanginya, Bung Tomo, tokoh pahlawan nasional 10 November 1945. Waktu itu sedang terjadi agresi militer Belanda yang pertama ke daerah Jawa Timur, hingga masuk ke kota Malang, tempat Bung Tomo membangun basis bersama para anggota TNI dan laskar rakyat. Jatuhnya kota Malang dalam agresi tanggal 23 Juli itu membuat Hadlratusysyekh shock, lalu jatuh sakit, hingga ajal menjemput.

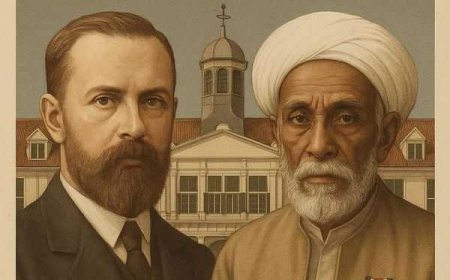

Diceritakan pula: suatu hari seorang anak bos pabrik gula Cukir, Jombang, keturunan Belanda, jatuh sakit. Berbagai cara dilakukan, dokter juga sudah gonta-ganti, tapi semuanya tidak membantu. Akhirnya beliau mendatangi anak tersebut, membacakan doa-doa, dan akhirnya sembuh. Sejak itu sang anak menjadi mustami-nya sang Hadlratusysyekh. Itulah sebabnya mengapa beliau disapa “Hadlratusysyekh”, guru para ulama.

Itu karakter yang beliau tanamkan kepada santri dan masyarakat kita. Dan karakter itu beliau pelajari sejak muda, sebagai santri, di beberapa pesantren. Beliau pernah nyantri dan berguru pada seorang ulama kharismatik kenamaan, Syaikhuna Cholil Bangkalan, Madura (wafat 1924). Di masa- masa awal nyantri, kakek Gus Dur ini hanya disuruh angkat air dan mengisi tempayan atau kolam pondok untuk wudhu dan cuci kaki para santri dan jamaah. Akibatnya, banyak waktunya habis untuk mengambil air dan bukan ngaji kitab. Tapi ternyata dengan cara ini sang guru mengajarkan santri kesayangannya itu satu pendidikan karakter untuk belajar mandiri, tekun, ulet,

ikhlas, rajin bekerja dan juga untuk menghargai sumber-sumber air sebagai kekayaan alam yang diberikan Tuhan ini, serta memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemaslahatan orang banyak.

Ya, itu pelajaran pokok dalam pesantren: pendidikan karakter kebangsaan. Apa inti pendidikan karakter itu yang dilakoni KH. Hasyim Asy’ari, sekaligus yang diajarkan kepada santri-santri dan mustami’nya?

Pertama, pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri bukan hanya dalam soal ekonomi dan politik. Tapi juga dalam kebudayaan dan kerja- kerja pengetahuan, dalam bidang cultuur seperti dibahasakan Adinegoro dalam Polemik Kebudayaan (dalam debat ini pesantren dibela oleh Dokter Soetomo dan Ki Hajar Dewantoro). Dalam pendidikan seperti ini, anak-anak kita diajarkan bahwa bangsa ini juga punya pengetahuan sendiri, tahu, dan berilmu. Ada kebanggaan tersendiri untuk tahu tentang dirinya sebagai bangsa, punya tradisinya sendiri, dan juga percaya diri bahwa mereka bisa melakukan kerja pengetahuan yang bebas dan mandiri. Acuan pendidikan pesantren adalah dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang diperoleh dari masa sejak abad-abad pertama masuknya Islam, dan juga sebagian mengambil inspirasi dari masa Hindu-Budha (seperti lakon-lakon pewayangan) untuk kemudian diolah sesuai dengan jiwa pendidikan pesantren.

Kedua, pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak-anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak-anak bangsa se-Nusantara, apapun suku, latar belakang dan agamanya. Mereka diajarkan untuk saling berinteraksi secara harmonis di antara berbagai komunitas bangsa tersebut. Kalau ada perselisihan, mereka diminta untuk berdamai melalui mediasi para ulama pesantren atau yang ditunjuk oleh orang-

orang pesantren untuk memerankan fungsi mediasi tersebut. Seperti peran para ulama Mekah di abad 17 yang meminta Banten, Mataram dan Bugis-Makassar untuk bersatu, juga peran Kiai Haji Oemar di Tidore, Maluku, paruh kedua abad 18 yang menyatukan para pelaut Indonesia Timur dari berbagai agama dan suku untuk bersatu menghadapi Inggris dan Belanda.

Ketiga, pengetahuan diabdikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa ini. Itu sebabnya pesantren mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara yang akan menjadi alat perekat, pertahanan dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini.

Keempat, karena pergaulannya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan dunia di Samudera Hindia, orang-orang pesantren juga mengajarkan anak-anak bangsa ini cara-cara menghadapi dan bersiasat dengan bangsa- bangsa lain, terutama dengan orang-orang Eropa (kini Amerika) yang berniat menguasai wilayah di Asia Tenggara.

Kelima, orang-orang pesantren juga mengajarkan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya negeri ini. Itu sebabnya pesantren hadir di dekat sumber-sumber mata air dan sumber-sumber kekayaan alam.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, pesantren hadir sebagai kiblat pendidikan keagamaan-kebangsaan bagi bangsa ini. Model yang mereka adopsi adalah pendidikan model para Wali Songo, para ulama-waliyullah penyebar agama Islam di Tanah Jawa hingga ke Nusantara.

Tradisi Wali Songo yang kini terpelihara adalah penghargaan terhadap leluhur, para ulama, para pejuang yang berjuang untuk bangsa ini serta para pendahulu yang berjasa. Itu dicontohkan oleh Sunan Kalijaga ketika berziarah ke

Pamantingan (tirakat dateng ing Pamantingan) sebelum ikut bersama dengan para Wali lainnya membangun Mesjid Demak. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tipe santri kelana, “muballigh keliling”, yang akrab dengan tradisi-tradisi pra-Islam, dan, seperti ditulis KH. Saifuddin Zuhri, kerap “mengunjungi tempat- tempat bersejarah”.

Perjuangan Wali Songo ini dilanjutkan oleh kalangan pesantren dalam membantu anak-anak bangsa ini memelihara segenap memori kolektif bangsa ini dari masa lalu tentang kejayaannya, tentang segenap pengalamannya berhadapan dengan bangsa-bangsa asing, hingga membantu mereka mengingat kembali perjuangan orang-orang yang berkorban untuk bangsa dan tanah air ini. Mekanisme untuk itu dilakukan dengan memelihara sejumlah tradisi, ritual, upacara dan segenap praktik-praktik keagamaan, kesenian dan berkebudayaan. Seperti tradisi ziarah makam, penghormatan terhadap petilasan tokoh- tokoh penyebarIslam pertama atau nenek moyang pembuka desa pertama. Praktik-praktik ini menghubungkan satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu komunitas ke komunitas lainnya, sehingga solidaritas berbangsa, persatuan dan kebersamaan di antara komponen bangsa ini, ikut terjaga.

Selain itu, tradisi-tradisi ini juga dipelihara oleh pesantren melalui mekanisme penghormatan dan perlindungan terhadap tanah, air, laut, hutan, gunung dan sumber-sumber daya alam yang dimiliki Nusantara ini. Keberadaan makam-makam keramat di dekat mata air, di hutan, di gunung, semuanya dirawat oleh orang-orang pesantren untuk kepentingan menjaga kesinambungan sumber-sumber air bagi kehidupan umat manusia. Demikian pula tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat (dalam bahasa awam, “angker”, “ada penghuninya”), juga dipelihara oleh pesantren karena keterkaitan historis

tempat-tempat tersebut dengan sejumlah jejak para tokoh ulama atau wali. Tempat-tempat keramat seperti makam atau petilasan sejumlah pendakwah Islam pertama, pembuka desa pertama,atau jejak kehadiran pesantren awal, menjadi obyek ziarah kaum santri dan komunitasnya yang selalu dijaga.

Mengapa pesantren mengajarkan pendidikan semacam ini? Ya, karena segenap kekayaan alam yang berhimpun di dekat tempat-tempat keramat tersebut menjadi bagian dari ketahanan ekonomi-kultural masyarakat, tanpa dikavling-kavling, diliberalisasi, atau diswastanisasi untuk kepentingan pemodal atau untuk investasi asing. Karena proses swastanisasi itu akan berdampak merugikan hajat hidup sebagian besar bangsa ini. Di sana akan terjadi proses pemiskinan masyarakat di sekitar proyek-proyek liberalisasi-swastanisasi tersebut. Masyarakat desa turun pangkat dari pemilik lahan atau tuan di atas tanahnya sendiri, menjadi buruh atau kuli. Sementara orang-orang pesantren juga dipinggirkan melalui proses modernisasi dan puritanisasi beragama orang-orang sekitar pesantren. Mereka kemudian tidak lagi percaya kepada pesantren yang dianggapnya sebagai sarang takhayul dan khurafat.1

Hal ini yang dikhawatirkan oleh Dokter Soetomo, salah seorang pendiri organisasi kebangsaan, Boedi Oetomo, ketika anak-anak bangsa kita masuk sekolah modern dan meninggalkan hakikat pembelajaran di pesantren, karena mereka berakhir hanya menjadi buruh atau kuli, tanpa dibekali beban-beban kemandirian dan kemerdekaan dalam mengupayakan hidup dan kelestarian kekayaan Bumi Pertiwi ini. Terutama untuk mengisi idealisme kaum pergerakan di masa itu untuk menimba banyak hal dari sistem pesantren.2 Selain

untuk mengisi ideologi kebangsaan kita, juga untuk memperkuat “keboedajaan kita [yang] tidak atau sedikit sekali diperhatikan [dalam sistem sekolah Barat]”.

Soetomo menyebut sejumlah karakter yang hidup pada sistem pesantren, sehingga layak mengisi ideologi kebangsaan- keindonesiaan tersebut. Karakter pertama, “pengetahoean pada muntkoerid-moeridnja”; Karakter kedua, “memberi ala-alat goena berdjoeang di doenia ini”; Karakter ketiga, “pendidikan jang bersemangat kebangsa’an, tjinta kasih pada Noesa dan Bangsa choesoesnya, dan pada doenia dan sesama oematnja oemoemnja”; Karakter keempat, “moerid-moerid akan menjediakan diri oentoek menoendjang keperloean oemoem”; Karakter kelima, “kekoeatan batin dididik; ketjerdasan roh diperhatikan dengan sesoenggoeh-soenggoehnja, sehingga pengetahoean jang diterima olehnja itoe akan dapat dipergoenakan dan disediakan oentoek melajani keperloean oemoem teroetamanja”.

Kelima karakter inilah yang kemudian menjelaskan mengapa pesantren menjadi kiblat kalangan nasionalis untuk mengukuhkan posisi pesantren sebagai pusat pendidikan kebangsaan. Hingga Soekarno pun ikut berguru di satu pesantren di Sukanegara, Cianjur selatan, di dekade 1940-an. Dan bukan pula kebetulan, kalau guru Soekarno ini, KH. Ahmad Basari atau dikenal Kiai Sukanegara, adalah santri KH. Hasyim Asy’ari. (Lihat buku saya, Pesantren Studies 2A).

Pendidikan Pesantren untuk Kemaslahatan Bangsa: Pelajaran tentang Kearifan Nusantara

Ada satu lagi jenis pendidikan karakter yang dibangun KH. Hasyim Asy’ari dari pesantren. Yakni pendidikan untuk kemaslahatan bangsa. Ini terlihat dari cara beliau dan ulama kita lainnya di pesantren mengutip dan mengembangkan ucapan Imam al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumiddin: ulama itu harus faqih atau paham lebih mendalam tentang kemaslahatan umat manusia (/aqihun fi mashalihi-l-khalqi).

Mengapa pendidikan kemaslahatan? Di sini peran KH. Hasyim Asy’ari sebagai “warana” (penjaga, pelindung) kearifan ke-Nusantara-an kita. Seperti halnya warana yang menjaga dan melindungi sebuah keris.

Banyak orang sering mengeluh soal karakter peradaban Arab sebagai kumpulan biji-biji pasir yang kian tinggi dan beranak-pinak, tapi kehilangan daya perekat, semen atau lemnya. Mereka ibarat hidup dalam kultur “pulau-pulau pemikiran” atau bangsa-bangsa “biji-biji pasir”. Akibatnya nalar mereka jadi jumud, hidup nafsi nafsi, suka konflik, dan bunuh-bunuhan, meski sama sama ngaji Quran dan Hadis. Karena itu ide maslahat penting diangkat kembali dalam konteks kekinian umat Islam agar terbangun satu peradaban baru berbasis harmoni dan suasana guyub antar berbagai elemen bangsa Arab dan Muslim itu.

Itulah sebabnya ulama kita mengangkat wacana ke- Nusantara-an dalam kajian keislaman global. Hingga Sunan Giri

menyebutnya “Din Arab Jawi” atau Islam Nusantara.3 Dalam wacana jenius ini, ke-Nusantara-an ditampilkan sebagai daya perekat, semen atau lem bagi kultur “pulau-pulau pemikiran” atau bangsa-bangsa “biji-biji pasir” itu.

Bicara kemaslahatan berarti bicara tentang kondisi dan realitas kekinian umat yang nyambung dengan tradisinya, dengan kebudayaan masyarakatnya. Ini untuk mengenal lebih jauh kepentingan kemanusiaan mereka di dunia ini sebagai bekal menuju akhirat. Bukan sebaliknya membuat mereka terperosok ke masa lalu, hingga tidak bisa bangkit lagi. Selanjutnya, dari sana kita membangun solusi untuk persoalan-persoalan masa kini dan masa depan kita.

Wawasan ulama-ulama Nusantara tentang maslahat dimulai sejak awal pengislaman dari abad 13. Mereka mengembangkan satu metodologi yang menjaga kesatuan ontologis dan epistemologis “satu badan, satu jiwa” ke- Nusantara-an sebagai basis dan sumber ilmu. Ke-Nusantara- an diibaratkan sebagai wadah yang “berberkah” tempat “Islam tumbuh dan bangkit kembali” (“seger maning manah iki”, seperti disebut dalam Serat Carub Kandha dari Cirebon tentang proses Islamisasi Nusantara di tangan Syekh Jumadil Kubro dan putranya, Syekh Ibrahim Asmorokandi, abad 14).

“Kenali dirimu hai anak alim … dengan dirimu yogya kau qaim (berdiri tegak)”, demikian penegasan sastrawan sufi Hamzah Fansuri dari Aceh awal abad 16, tentang menjaga kesatuan ontologis dan epistemologis “satu badan, satu jiwa” ke-Nusantara-an itu.

Wawasan kemaslahatan Nusantara ini muncul ketika keislaman dihadirkan untuk memperkuat ke-Nusantara-an kita, meskipun ada yang bukan Muslim. Seperti halnya Imam

al-Ghazali menggali etika keadilan normatif dari akar Persia yang non-Muslim (seperti etika keadilan Raja Anusyarwan atau Khusraw I, 531-570). Di tangan para Wali dan ulama kita, Islam hadir memperkuat dinamisme dan potensi kekuatan kultural peradaban dan kebudayaan kita.

Maksudnya di sini: kalau para Wali Songo hingga Hadlratusysyekh KH. Hasyim Asy’ari, merumuskan patokan cara beragama dan bertradisi Islam Nusantara pada empat mazhab (dalam fiqih), dua mazhab (dalam tauhid dan kalam), dan dua mazhab (dalam tasawuf), maka hal itu bisa kita angkat sebagai satu titik masuk “mencari satu tahapan puncak kemajuan yang dilalui tradisi kita”, sebagaimana yang dikenal dalam kedelapan mazhab itu.

Itu ditunjukkan misalnya para ulama Nusantara kita dulu yang mengangkat Imam al-Ghazali sebagai “puncak kemajuan” dalam tradisi Asy’ariyah, Syafi’iyah, dan tradisi tasawuf Sunni. Karya-karya ulama-pembaru ini banyak menjadi andalan bagi para ulama dalam mengukuhkan Islam Nusantara sebagai kiblat baru untuk peradaban dunia. Dari puncak pemikiran al-Ghazali inilah para ulama Nusantara bisa berkreatif dengan bebas dalam menghadapi tantangan zaman dengan menjadikan Nusantara sebagai pusat keunggulan Islam untuk kampanye Islam rahmatan lil’alamin (Lihat dalam buku saya, Islam Nusantara, jilid 1).

Coba perhatikan satu pandangan Sunan Giri ini yang dikemukakan dalam musyawarah para Wali Songo di Mesjid Demak akhir abad 15: “Dhewe-dhewe tekatira, nanding nora sulaya … kumpul bae maksudira” (masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri, tapi tidak bercerai, semua pendapat mereka itu sama-sama bertemu dalam maksud dan tujuannya).4 Pandangan Sunan Giri ini tidak lepas dari cara ulama Nusantara kita memahami dan menafsirkan pandangan Imam al-Ghazali di atas: “/aqih fi mashalihi-l-khalqi”, ulama yang paham dan mengerti betul kemaslahatan umat manusia. Sekaligus memberi karakter kebudayaan dan peradaban kita bagi penguatan Islam sebagai rahmat untuk alam ini.

Kemaslahatan itu hanya muncul kalau orang bersatu, guyub, mengedepankan titik-temu, dan suka berkumpul – termasuk makan-makan! Ingat tradisi kompolan di Madura, kendurenan dan cangkrukan di Jawa, atau tudang sipulung di Sulawesi. Hakikat “kumpul bae maksudira” ini kemudian dilembagakan oleh para Wali ke dalam bahasa “hukum adat” sebagai salah satu pilar dari empat pilar hukum Islam Nusantara: hukum akal, hukum syara’, hukum adat, dan hukum fa’al (yurisprudensi). Kalau hukum syara misalnya mengajarkan ajaran-ajaran normatif agama, maka hukum adat mengajarkan bagaimana hukum agama itu dilaksanakan dalam suasana guyub dan gotong-royong. Muncullah ijtihad halal bihalal, misalnya, seperti dikenal kini. Di sini ajaran tekstual agama, Quran dan Hadis, tidak dipertentangkan dengan adat, tapi dicari titik-temu dan penguatannya masing-masing.5

Dalam kerangka pandangan aksiomatik inilah para ulama kita meracik gagasan tentang amal saleh dan maslahat. Coba kita lihat contoh ijtihad tiga ulama Nusantara berikut:

Ada seorang ulama Betawi keturunan Arab bernama Syekh Ahmad bin Hasba dari abad 17. Ia dikenal sebagai ulama fiqih, ahli hukum dan perundang-undangan menyangkut ketertiban masyarakat Betawi. Ia sering dimintai pendapat soal kasus-kasus hukum dalam pengadilan VOC di Batavia. Beliau memberikan pandangan fiqih tentang kasus-kasus hukum yang dialami kalangan muslim-muslimah di sana. Banyak kasus

hukum melibatkan perempuan muslimah, dan pandangan- pandangannya di pengadilan lebih menguntungkan perempuan. Berdasarkan pengalamannya yang luas, sang ulama menyatakan dalam satu kasus di tahun 1696 bahwa pandangan-pandangan yang disampaikannya dipatuhi dengan ketat oleh orang Moor (komunitas Arab atau India muslim), orang Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Melayu dan etnis lain yang memeluk agama Islam.

Meski dalam satu kasus di tahun yang sama, ia difitnah oleh seorang Moor India, Somosdin [Syamsuddin]. Beliau dituduhkafir, karena mau diambilsumpahnya untuk memberi kesaksian di hadapan hakim dan pejabat pengadilan yang semuanya orang-orang Kompeni dan kafir. Namun Syekh Ahmad bin Hasba tetap menjalankan tugasnya mengawal pelaksanaan fiqih ini dalam sistem hukum kolonial – meski sistem tersebut dianggap kafir. Karena yang dipentingkan beliau adalah terciptanya keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam membela kepentingan kalangan perempuan muslimah anak-anak bangsa kita di hadapan hukum VOC. Mereka banyak mengalami kasus-kasus hukum keluarga dimana mereka kerap menjadi korban pernikahan ilegal (di luar hukum fiqih) atau perkawinan campur dengan laki-laki Eropa.6

Dengan cara ini, Syekh Ahmad membela keadilan masyarakat dari dalam sistem yang disebut kafir. Prioritasnya jelas: menciptakan terlebih dahulu kultur keadilan di dalam masyarakat, agar hak-hak dan rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi. Baru setelah itu berbicara tentang merombak sistem kolonial yang kafir itu kalau terbukti sudah mengganggu atau merusak pencapaian keadilan masyarakat itu (ingat Resolusi Jihad ulama NU pada 1945). Sementara Syamsuddin punya pikiran lain: rombak dulu sistem kafir itu, baru kemudian berbicara tentang keadilan untuk masyarakat. Sekali lagi, dua kutub ini mewakili spektrum berpikir dalam ilmu politik Islam (fiqh siyasah), antara pendekatan tekstual dan mashlahah keadilan. Yang pertama selalu bertanya, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya? Sementara yang kedua memperhatikan substansi beragama yang bermuara pada penciptaan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Lalu muncul Kiai Mojo, komandan perang Pangeran Diponegoro dan ulama ideolog Perang Jawa (1825-1830). Ulama desa perdikan di Klaten ini pernah melontarkan misinya berperang melawan Kompeni dalam satu teks dalam bahasa Jawa aksara pegon: “Amrih mashlahate kawulaning Allah sedaya, sarta amrih karaharjane negari, lestarine agami lslam” (Berjuang untuk kepentingan kemaslahatan para hamba Allah semua, untuk kesejahteraan negeri, serta untuk kepentingan kelestarian agama Islam).7

Apa arti kemaslahatan yang diidealkan Kiai Mojo itu? Ada satu perintah Kiai Mojo kepada para pejabat desa yang pro kepadanya. Perintah ini menyatakan bahwa para pejabat desa harus mematuhi empat peraturan penting. Di antaranya, tidak boleh mengadakan perubahan pada jaringan pengairan desa dan tidak boleh mengenakan pajak baru. Artinya, usaha rakyat dalam pertanian jangan diganggu. Jangan pula membebani rakyat dengan memungut pajak dan upeti dari mereka seenaknya. Pasar dan perdagangan juga harus digiatkan sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat, juga untuk membuat pangan murah.

Demikian pula yang kita saksikan pada ijtihad KH. Muhammad Chudlori (wafat 1977), pendiri dan pengasuh Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, juga pernah menjadi santri KH. Hasyim Asy’ari di Tebuireng. Gus Dur pernah nyantri dan berguru pada beliau di tahun 1950-an.

Ketika terjadi ketegangan dalam masyarakat desa akibat rebutan dana desa, Kiai Chudlori lebih mengutamakan kepentingan komunitas pekerja seni untuk membeli gamelan, bukan kepentingan santri yang ingin dana desa itu dipakai untuk memperbaiki bangunan mesjid.

Perhatikan kalimat-kalimat yang dipakai sang kiai

/aqihun fi mashalihi-l-khalqi ini: Apa tujuan kita membuat pesantren? Apa sumbangan kita bagi desa, bagi warga desa seluruhnya, dan bagi hidup ini pada umumnya? Utamakan keamanan desa! Kalau sudah aman, tunggu saja tak lama lagi mesjid akan tumbuh sendiri! Kalimat-kalimat seperti ini tentu agak susah dipahami oleh orangorang yang cara pandangnya tentang Islam lebih tekstual, hitam-putih atau pakai model kacamata kuda dalam memandang kenyataan hidup.

Pilihan antara mesjid dan gamelan tidak bisa pakai hitam- putih, tapi harus melihat jauh ke depan, harus menyelam lebih dalam lagi hingga ke dasar samudera ma’rifat keislaman yang berintikan pencapaian kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Yang dipentingkan oleh Kiai Chudlori dari kasus rebutan dana desa ini adalah membangun ketenteraman, suasana guyub, dan rukun antar sesama warga, sebagaimana agama Islam mengajarkan ketenteraman dan perdamaian umat manusia. Itu yang lebih utama. Islam datang untuk menjaga ketenteraman untuk kedamaian. Tidak ada gunanya masjid megah tetapi masyarakatnya saling berseteru. Kalau masyarakat guyub dan rukun, masjid bakal berdiri dengan sendirinya.

Cerita tentang Kiai Chudlori itu yang selalu diulang- ulang Gus Dur ini menunjukkan bahwa esensi Islam itu bukan sebatas simbol-simbol, tetapi ketenteraman, guyub, rukun, dan kedamaian. Demikianlah misi seorang /aqihun fi mashalihi- l-khalqi. Itulah karakter pendidikan kebangsaan pesantren: ia masuk ke dalam masyarakat dan tidak akan meninggalkan masyarakat, akan hidup bersama. Dan, kalau perlu, ia membiarkan masyarakat tumbuh terlebih dahulu mencapai hidup yang maslahat di dunia untuk bekal ke akhirat kelak.8

Inilah kehebatan sebuah bangsa. Ulama-ulamanya tidak pernah habis-habisnya beramal saleh atau berdarma bakti: memikirkan secara serius kemaslahatan rakyat dan bangsanya, serta bekerja untuk kepentingan kemaslahatan itu.

(Bersambung….)

Catatan Kaki:

1 Lihat misalnya tulisan Robert W. Hefner, “Islamizing Java?: Religion and Politics in Rural East Java”. The Journal of Asian Studies, vol. 46, No. 3, Agustus 1987, hal. 533-54, yang menunjukkan keterkaitan proyek pembangunan Orde Baru tentang pembukaan lahan untuk industrialisasi, dengan upaya untuk mematikan kepercayaan masyarakat terhadap tempat-tempat keramat. Hal itu misalnya dilakukan dengan cara memelihara kelompok-kelompok Islam puritan-modernis-reformis yang akan mendakwahkan kepada masyarakat lokal untuk meninggalkan kepercayaan tentang segala sesuatu yang dianggap keramat. Karena dianggap syirik, takhayul dan khurafat. Ketika kepercayaan tentang yang keramat itu ditinggalkan, maka pemerintah dan perusahaan akan mudah mengeksploitasi air, hutan, gunung, pantai, sehingga sumber- sumber kekayaan alam dan ekonomi yang dimiliki masyarakat.

Jadi, ketemu di sini dua arus pelemahan anak-anak bangsa yang menurunkan derajat mereka hanya sebagai kuli: satu sisi mereka diajarkan masuk sekolah umum dan meninggalkan pesantren, setelah lulus hanya menjadi kuli; di sisi lain, sumber penghidupan mereka di atas tanah, air, gunung, hutan, dan sumber-sumber alam lainnya, dieksploitasi habis oleh pemerintah dan perusahaan luar, lalu mereka hanya dilibatkan sebagai kuli juga di atas tanah mereka sendiri!

2 Belakangan ini ramai dibicarakan soal pendidikan karakter. Program Full Day School (FDS) atau Lima Hari Sekolah, yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi kontroversi, karena dikaitkan dengan pendidikan karakter untuk anak-anak sekolah. Sementara program Lima Hari Sekolah Kemdikbud itu berpotensi mematikan kehidupan madrasah diniyah di sejumlah daerah yang selama ini dikelola oleh Nahdlatul Ulama atau oleh warga NU. Polemik itu akhirnya diakhiri ketika terbit Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter No. 87 tahun 2017 pada September 2017 lalu.

Kita bisa memahami tujuan baik penguatan pendidikan karakter dalam PP itu. Terutama dalam semangat “mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan” (Pasal 2). Tapi PP tersebut tidak memperjelas kiblat pendidikan macam apakah yang “meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan” itu. Padahal kiblat ini penting untuk memperjelas kandungan, misi dan arah kebijakan “penguatan pendidikan karakter” itu agar tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaannya.

Untuk itulah kita perlu mengingatkan bahwa penguatan pendidikan karakter harus berbasis pendidikan pondok pesantren. Ini yang ditegaskan oleh bapak pendidikan nasional kita, Ki Hadjar Dewantoro, dalam media Taman Siswa, Wasita, edisi November 1928. Di sana beliau menulis dengan tegas bahwa “Systeem Pondok dan Asrama itulah Systeem Nasional”. Dalam tulisan ini Ki Hajar menempatkan pesantren “mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan”.

3 Lihat pembahasannya dalam buku saya, The Intellectual Origins of Islam Nusantara (Pustaka Afid, 2017).

4 Serat Jaka Rusul: Transliterasi, Terjemahan dan Analisis (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hal. 10, 11.

5 Lihat pembahasannya dalam buku saya, Islam Nusantara, jilid 1, bab 7.

6 Lihat Hendrik E. Niemeijer, Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII (terj. Tjandra Mualim) (Depok: Masup Jakarta, 2012), hal. 209-11, 220.

7 Lihat buku saya, Islam Nusantara, jilid 1, bab 11.

8 Lihat Ibid., bab 7.

Sumber: KH. Hasyim Asy’ari, Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri, Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia